Intervista al fotografo Luca Anzani

Luca Anzani nasce a Napoli nel 1966, dove vive e lavora tuttora. Laureato in Filosofia dal 1993, dal 1995 si occupa di fotografia. Nel 2001 vince gli Italian Music Awards per le foto del CD Imaginaria degli Almamegretta.

Realizza le foto per i CD Uno e Ya di Raiz, Riffa di Libera Velo e Cane pazzo di Svez.

Dalla sua rifondazione fotografa per SUD periodico di cultura arte e letteratura. Nel periodo che va dal 2008 al 2011 collabora con Cristina Ferraiuolo e Ninni Romeo come assistente ai laboratori organizzati dall’associazione “Obiettivo Granieri”. Anzani è organizzatore e assistente, con Cristina Ferraiuolo, dei workshop tenuti da Michael Ackerman “Nel ventre di Napoli”, “Naples, New YearsEve”, e cofondatore di Tanku Centro di Fotografia Indipendente con Mario Spada e Biagio Ippolito, dove si occupa di insegnare camera oscura.

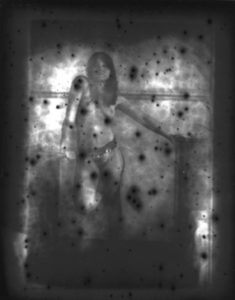

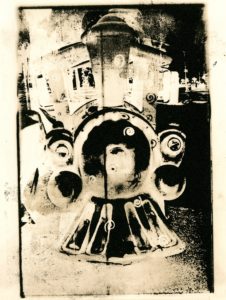

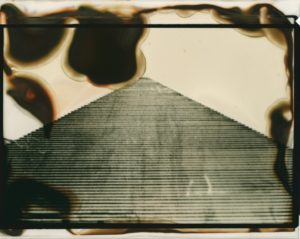

Una sua opera è stata inclusa nel catalogo Imago Mundi (Authors from Campania). Abbiamo incontrato Anzani chiedendogli di raccontarci la sua esperienza e di farci entrare nel magico mondo della fotografia. Al termine dell’intervista, il lettore potrà ammirare alcune foto dell’artista, riportate in calce (cliccando sulle foto sarà possibile vederle nelle loro dimensioni originali).

Le motivazioni per le quali hai iniziato a fotografare sono ancora valide oggi?

Si, assolutamente. In effetti io ho sempre fotografato quasi esclusivamente per me stesso. Ho cominciato a fotografare per me stesso e continuo a fotografare per me stesso. Fare foto, anche se non è più un lavoro, rimane comunque il modo più interessante per esprimere il mio essere.

Hai spesso affermato di aver scattato anche in digitale, ma il tuo lavoro è quasi totalmente argentico, su pellicola. Realizzato con tecniche ed attrezzature tradizionali e storiche, come il banco ottico, il medio formato, il foro stenopeico e la cianotipia. Perché? E cosa sono ancora capaci di darti queste tecniche e questi mezzi?

In effetti, il mio modo di fare fotografia è sempre stato testo alla sperimentazione. Molto spesso utilizzo mezzi ormai in disuso, almeno in Italia, perché mi interessa lavorare con dei mezzi che non sono più necessariamente utili. E molto spesso li uso anche in maniera totalmente scorretta. Per il mio modo di scattare, non ho bisogno del digitale.

Perché?

Perché io lavoro sulla pellicola, lavoro sul tipo di sviluppo. Per ottenere dei risultati che siano quanto più vicini al mio modo di interpretare la fotografia. Quindi forzo le pellicole per ottenere risultati che, da un punto di vista prettamente formale, sono totalmente errati, ma che da un punto di vista contenutistico, a mio avviso, sono molto più interessanti. Fare ciò con il digitale, risulterebbe un inutile esercizio di stile e basta.

Inoltre, in gran parte della fotografia che realizzo, c’è e deve esserci quasi sempre un elemento che deve essere aleatorio, di cui non sai qual è il risultato che otterrai, se non dopo aver fatto una serie di sperimentazioni perché quel risultato diventi, almeno per grosse linee, riproducibile. Banalmente: io ho sempre avuto una forte passione per il processo di solarizzazione. Questo processo, se non lo si realizza con la pellicola, nella camera oscura, ma lo si fa con il computer, che lo si fa fare? Un tasto ti solarizza l’immagine e la regolazione dei gradienti ti porta all’immagine finale. Con il digitale, quindi, ottieni un ritrovato estetico. Esteticamente è gradevole quell’immagine, va bene. Non c’è nessun problema. Farla con pellicola, ha alle spalle una serie di sperimentazioni, di prove ed errori… Tanti errori! È un lavoro, proprio materiale. Per me è sempre molto materica, la fotografia.

Se non c’è quell’aspetto, non mi interessa. I lavori che ho eseguito in digitale erano lavori non miei, sostanzialmente. Mi erano stati commissionati. Difatti mi sono trovato in difficoltà più volte. Perché anche in digitale, io ho il mio modo di scattare, che comunque non è il modo classico.

Sei da poco rientrato dall’Argentina, cosa ti ha dato questo viaggio umanamente e fotograficamente?

Fotograficamente non tanto… Non ero andato lì per questo. Sono partito per allontanarmi un po’ da Napoli. Un po’ di foto ne ho fatte, ma sono foto di viaggio. Ho cercato di stare un po’ lontano anche dalla fotografia. Perché era un viaggio sostanzialmente, non sono andato a fare foto. Dovevo iniziare un laboratorio che poi è saltato per svariati motivi… Non era un viaggio fotografico. Era un po’ un’evasione.

Chi ti conosce sa anche della tua passione e cultura musicale, prevalentemente per le sonorità dell’industrial e del post-punk. Correggimi se sbaglio, nei tuoi scatti ritrovo tutte le atmosfere legate a quei filoni. Come un filo conduttore sinestetico. Combinazioni e sperimentazioni di tecniche, provocazioni su carta, risultati a volte quasi onirici ed abrasivi. Tutto finalizzato ad una quasi totale impossibilità di classificazione.

Giusto?

Nelle mie fotografie vedi certe cose perché la mia passione musicale è iniziata molto prima di quella fotografica. Ho lavorato in una radio, in un negozio di dischi…

Il movimento industrial non è solo musicale, è un movimento culturale e come tale, prevede più sfaccettature. Essendo cresciuto con una certa propensione per specifiche tematiche, poi te le porti dentro. Per quanto potrò, continuerò sempre a nutrirmi di quella cultura, nonostante vi siano in essa anche aspetti estremi che non ho mai condiviso. Le prime immagini che io osservavo erano sostanzialmente quelle del punk e di tutta la cultura industrial. Banalmente, uno dei fondatori dell’industrial è stato anche fotografo, Peter Christopherson, che ha lavorato come fotografo nello studio che si occupava di realizzare le copertine per i Pink Floyd. L’industrial è un movimento con un nucleo portante molto visivo. Non è solo musicale. Prevede anche una vastità di performance. Alcuni spunti sono molto vicini alla Beat Generation… Quindi si, molto difficile da inquadrare. Io neanche me ne rendo conto, mi porto tutto dentro.

Quindi è possibile che per la fotografia e la musica, il leitmotiv sia la sperimentazione?

C’è sempre stata la sperimentazione. Se tu rifletti sul cinema dei primordi, sostanzialmente è fotografia in movimento. Quei film venivano proiettati con un commento sonoro, solitamente dal vivo, perché la pellicola non prevedeva sonoro. Quindi la sperimentazione è sempre stata presente. Ormai da diversi anni si producono slide con musica appositamente scelta o addirittura composta per delle immagini. Anche questo l’ho sempre fatto per me, difficilmente ho però mostrato i risultati. Semplicemente perché sono poco pratico con il computer.

Hai tenuto corsi di sviluppo e stampa in camera oscura. Nel 2017, ritieni che ci sia ancora futuro per la fotografia argentica?

Eh…Ovviamente sì. Altrimenti non sarei qui (in camera oscura). Altrimenti non avrei realizzato l’ennesima camera oscura (ne ha realizzate nove, ndr). Vorrei fare una camera oscura grande quanto il mondo. Per forza ci devo credere. Sono convinto che comunque continuerà ad esistere, anche se come settore di nicchia. In Italia è molto difficile. Napoli in particolare. Però, ad esempio, in Argentina ho conosciuto persone che hanno moli di lavoro enormi da portare avanti su pellicola. E l’Argentina non è proprio il paese più ricco del mondo.

Per quanto io sia dell’idea che alla fine dei conti non ci siano chissà quali grandi spese, ma chi si approccia oggi alla fotografia a pellicola, ha la possibilità economica per farlo. Perché è una continua spesa. Con il digitale è diverso. Non voglio entrare in tutte le contese su cosa conviene o meno. Non mi interessa.

Come mai in Italia è molto difficile, ed in particolare a Napoli?

È un discorso molto legato, credo, alla cultura italiana. Vi è il bisogno di andare sempre dietro alla novità. Come per i cellulari. Noi in Italia abbiamo una spesa spaventosa per i cellulari. Così succede anche con la fotografia. Così è successo per la musica. Sono tutti passati dal vinile al CD. Perché il CD è buono, perché il CD è indistruttibile, perché il CD è perfetto… Così è andata per la fotografia dopo qualche anno. Le prime digitali erano delle schifezze stratosferiche che non andavano bene nemmeno come zeppa sotto al tavolo. Però erano tutti dietro alla tecnologia. Per i fotoreporter il digitale è un miglioramento estremo. Chi dice di no?

Ma se fai fotografia d’arte, o comunque una fotografia un po’ più riflessiva, a cosa ti serve avere la velocità, l’immediatezza? Prima, quando mi portavano delle pellicole da sviluppare, in massimo tre giorni avevi tutto. A volte anche il giorno stesso. Oggi ho delle pellicole da sviluppare da almeno quindici giorni. I materiali sono meno reperibili. Anche molti che continuano ad utilizzare la pellicola, sostanzialmente non capisco perché la utilizzano, dato che in seconda fase scannerizzano e digitalizzano. È strano. C’è un ritorno alla pellicola, anche in Italia, ma è un ritorno d’immagine. Come se ci fosse il bisogno di dire che si scatta in pellicola. Usa il digitale, usa anche il telefono, ma punta allo scopo finale. Metà processo in un modo e l’altra metà in un altro, non mette e non toglie nulla. Se io ho intenzione di realizzare immagini oniriche utilizzo un mezzo specifico, come il foro stenopeico, dopodiché lavoro quelle lastre in una maniera specifica con acidi specifici… Con il banco ottico realizzo scatti altrettanto diversi, ho un’esposizione perfetta, ho la possibilità di studiarmi tutto lo scatto e posso lavorare con ingrandimenti maggiori.

Tornando al rapporto con la musica, se dovessi descrivere con un solo titolo musicale il tuo lavoro fotografico, quale sceglieresti?

Con un solo titolo è impossibile, con un solo album è impossibile. Esistono degli album che sono perfetti, che ti piacciono dalla prima nota all’ultima. Quando riesci a realizzare una fotografia che ti soddisfa dal primo momento all’ultimo, è come se avessi realizzato il tuo miglior album della vita. Ci sono tante canzoni, tanti album, ma è difficile. Perché ogni album è diverso e va ascoltato in momenti diversi. Ovviamente i Coil, quasi tutta la produzione. Velvet Underground e Nico.

Non ho mai avuto un gruppo preferito, un pezzo, un fotografo preferito, una foto preferita, ne ho tanti.

È come per i libri: il libro che mi è piaciuto di più, forse, è uno che ancora non ho letto.

Se qualcuno che sta approcciando da poco alla fotografia analogica, ti dice che ha esposto una pellicola da 400 ISO a 3200 ISO, cosa gli rispondi?

Ha fatto bene! (ride). Puoi fare quello che vuoi. Io ti dico che la pellicola è ottima ed ideale per il valore di ISO che riporta. È stata tarata dalla fabbrica per quello. Più o meno, se leggi sui manuali ti sconsigliano di tirare e spingere le pellicole (esporle e svilupparle per valori differenti dagli ISO riportati. ndr), perché ogni processo che tu attui provoca degli effetti, ovviamente. E ci sono delle cose che sono effettivamente troppo.

Rimanendo nello standard di tre stop di sottoesposizione, da 400 ISO a 3200 ISO, alla fine è una cosa che più o meno funziona. Ovviamente, ottenendo risultati differenti da un’elaborazione ad ISO nominale. Fermo restando che anche forzando le pellicole, utilizzandole per processi per i quali non sono prodotte, sperimentando con sviluppi, acidi ed agitazioni diverse, si può ottenere una gamma di risultati che è tranquillamente paragonabile a quella degli sviluppi nominali con i rivelatori consigliati. Raramente io ho sviluppato con gli sviluppi consigliati.

Solitamente, prima di decidere se una pellicola è di mio gradimento o meno, la sviluppo con tre o quattro chimici che di solito utilizzo. Anche delle pellicole 400 ISO tirate a 6400 ISO e sviluppate con determinate dinamiche, danno spesso dei risultati che sono interessanti. Non consiglio di farlo, lo faccio per me. Se poi a qualcuno piace ed interessa quel risultato, va bene, provalo.

Non consiglio di farlo, altrimenti entrerei in una disputa infinita. Bisogna giocare con la fotografia, soprattutto se un risultato ti piace e ti porta a sperimentare.

Se non mi diverto a fotografare, a stampare, vado al mare. Non mi chiudo in una camera oscura.

Ultima domanda. Hai detto più volte che gran parte dei fotografi “gioca a chi ha il pisello più lungo”. Cosa intendi?

(Ride ancora)

Non credo di avere antipatie e simpatie specifiche per nessuno, però questo atteggiamento, non sempre presente, l’ho ritrovato spesso. Anche in relazione al possesso, al parco macchine. Posso stampare una semplice fotografia 10×12, con una stampa a contatto, tu la vedi e perdi la testa. Non è importante la dimensione, non è importante il mezzo. Conta solo il risultato, che deve prima soddisfare te, se non piace agli altri, non è più un mio problema.

Non giro per mostre e fiere da tempo, ma molto spesso, in tutte le arti, si gioca a fare quello… Che hai fatto la stampa più grande di quell’altro, va bene. E allora? Non è determinante. È un aspetto un po’ strano, lo trovo anche molto provinciale, però esiste. Il problema grosso di molti fotografi è l’ignoranza, non leggono, non ricercano. Ed è un peccato perché sono spesso bravi e capaci. E li vedi accanirsi su forme inutili, perdendo di vista il contenuto.

La Rivista Milena ringrazia Luca Anzani per l’intervista e le foto, gentilmente messe a disposizione.