Gregorio e la tragedia dell’identità. Note su La faccia di Gianfranco Pecchinenda

Minimi intervalli, vibrazioni infinitesimali, fratture impercettibili: com’è che d’un tratto i meccanismi di costruzione sociale della realtà, per qualcuno di noi, iniziano a piegarsi, a scomporsi e, infine, inesorabilmente a lasciare sul campo ogni barlume di senso? Potrebbe essere questa una delle innumerevoli chiavi di lettura del racconto lungo o romanzo breve La faccia (Oèdipus, 2017, pp. 73), in cui Gianfranco Pecchinenda, scrittore e docente presso l’Università “Federico II” di Napoli, imbastisce un’autentica sinfonia di dolorose agnizioni.

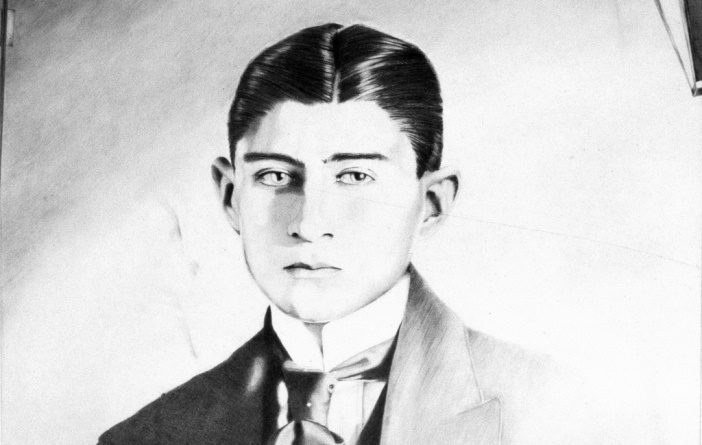

La trama del romanzo è incentrata su Gregorio, cameriere licenziato ed ex calciatore, travolto, ad un certo punto della sua esistenza, dalla perdita di punti di riferimento nella realtà circostante. Nella sua odissea incrocia, senza mai interagirvi davvero, le traiettorie del professor Cimmino, al quale pure lo lega una forma affine di profondo malessere esistenziale, della moglie, di un’estranea con cui condivide (o forse) no del sesso e un po’ di smarrimento. Come ha ammesso lo stesso autore in alcune delle presentazioni del libro, l’intreccio potrebbe essere letto anche quale riscrittura sui generis de L’Étranger (Lo straniero, 1942) di Albert Camus, anche se numerose altre sono le referenze letterarie rintracciabili, dallo scoperto richiamo a Die Verwandlung (Le metamorfosi, 1915) di Franz Kafka all’omaggio a Juan Carlos Onetti, tra i massimi esponenti della letteratura sudamericana del Novecento.

Il male oscuro che affligge Gregorio riguarda l’incapacità di riconoscere ogni tipo di legame tra la propria faccia, le maschere (o i ruoli) che la società disegna per lui, e una qualsiasi identità in cui il turbinio dei suoi pensieri possa trovare riparo. In questa chiave, un ulteriore approccio utile a comprendere la natura complessa, stratificata e polisemica di La faccia può fare affidamento sul pluridecennale percorso di ricerca accademica di Pecchinenda, apprezzato sociologo della comunicazione e firma di importanti contributi scientifici proprio sull’identità (tra cui la monografia Homunculus. Sociologia dell’identità e autonarrazione del 2008 e svariati articoli su prestigiose riviste nazionali e internazionali).

In realtà i temi del doppio, della morte, del dolore, di un tortuoso e affannato relazionarsi agli altri e alle cose che amiamo popolano anche le altre prove di fiction dello scrittore italo-venezuelano, dall’esordio con il trittico di racconti sul rapporto con la figura paterna L’ombra più lunga (Colonnese, 2007, pp. 75), passando per il folgorante Essere Ricardo Montero (Lavieri, 2011, pp. 80), autobiografia immaginaria dell’omonimo personaggio, sino a giungere a L’ultimo regalo (Lavieri, 2013, pp. 120), sinfonia sull’impossibilità di superare il dolore della morte di una madre. Tuttavia il nodo centrale di questa fondamentale battaglia con sé, o meglio dentro sé, condotta con amabile e impertinente irragionevolezza da molti suoi personaggi, trova una sua forma cruda, precisa ed essenziale, grazie a quella che Alfonso Amendola, nella Premessa, definisce una “scrittura algida. Quasi di bellezza chirurgica”, tale da “tramutarsi in una sorta di estraneità, di lento distanziarsi dalle cose e dalle persone”.

Entro questa cornice di straordinaria purezza estetica, si colloca la battaglia crudele di Gregorio con i brandelli dei meccanismi di identizzazione che la vita gli lascia intorno. Eppure, contro ogni pronostico, il nostro non si arrende d’emblée alla follia, al decadere del significato e dell’ordine delle cose. Non è un predestinato al caos, né un lucido folle. Si agita, come il famoso insetto kafkiano, per capire, per smontare l’estraneità e l’insensatezza di quanto avviene intorno a lui. La sua malattia si manifesta con i sintomi di un’incapacità di volere, o, per essere ancor più precisi, nella sensazione di essere “agìto” da qualcuno, come l’unica marionetta di un invisibile spettacolo di cui gli altri – tutti gli altri – sono registi perfettamente coscienti e consapevoli, l’unico avatar di un videogame manovrato dal resto dell’umanità, fatta di giocatori sadici e insensibili: “senza provare alcuno stupore, tutta la sua vita cominciò ad apparirgli come una specie di scherzo, l’effetto perverso di una simulazione reciproca messa in atto da tutti coloro con i quali fin dalla nascita si era trovato ad interagire” (p. 49).

Nel dissidio continuo tra la ricerca di attaccamento ad affetti ed emozioni ormai logori, consumati, esausti, e la disperante sensazione del crollo di ogni barriera razionale, Gregorio perviene infine alla crudele che conclusione che, sì, in effetti l’insieme delle verità, delle definizioni, delle immagini di sé e degli altri costruite in anni di duro lavoro non sono altro che fluttuanti costruzioni collettive: come tali, queste slabbrate certezze collassano infine se ci si accorge della loro natura convenzionale. La percezione dell’occhio degli altri come inesorabile strumento di osservazione, giudizio, classificazione rivela a Gregorio con enorme violenza la tragedia che sta vivendo: “Se però adesso fossi solo? Se ci fosse qualcun altro qui ad osservare questa scena di me chinato con la testa tra le mani, essa assumerebbe tutt’altro significato: non un gesto di tenerezza verso me stesso, ma un modo per provare a fornire un’immagine contraffatta di me (…) Se le guardie mi stessero adesso sorvegliando con una telecamera nascosta (…) rischierei di poter essere addirittura incriminato per aver cercato di fornire un’immagine falsa di me” (p. 64).

Per alimentare nel lettore una sensazione di implosione claustrofobica della narrazione nei meandri dell’inconscio di Gregorio, Pecchinenda elabora alcuni espedienti di grande fascino narrativo. Perché Gregorio ne assapori la caducità e l’ingannevole ambiguità, la realtà – ciò che egli pensa sia la realtà, ciò che gli altri vogliono che lui pensi sia la realtà – si traduce in uno spaziotempo di atti incoerenti e contraddittori, che si rivelano attraverso quei sopracitati minimi intervalli, vibrazioni infinitesimali, fratture impercettibili. Pecchinenda introduce queste rotture dell’ordine socioculturale della realtà ricorrendo a figure del perturbante.

Nel corso della presentazione del volume al Nuovo Spazio Guida, lo scorso 9 maggio, il professor Antonio Cavicchia Scalamonti, tra i più lucidi esponenti del pensiero sociologico italiano contemporaneo, ha letto in chiave freudiana l’irrompere del perturbante nelle trame del volume – ovvero quale dispositivo di accesso ai traumi irrisolti e ai fantasmi dell’inconscio di Gregorio. Ma Pecchinenda esibisce anche una notevole capacità di tradurre in termini eminentemente visivi l’irruzione del perturbante nelle maglie del quotidiano, puntellando le sue visioni di orribili presagi di matrice quasi lynchiana: piedi che corrono da soli oltre il corpo, lingue incomprensibili, ostinati scavatori di fosse. Il precipizio di Gregorio si arrichisce così di ascendenze cinematografiche, dai citati umori lynchiani alla kafkiana resa all’ineluttabile, al fato e alla sostanziale inconoscibilità del mondo simile a quella di Ed Crane/Billy Bob Thornton di The Man Who Wasn’t There (L’uomo che non c’era, 2001) di Joel ed Ethan Coen, fino alla martellante, implacabile presa di coscienza della propria colpevolezza come accade al Trevor Reznik/Christian Bale di El Maquinista (L’uomo senza sonno, 2004) di Brad Anderson. E l’elenco potrebbe ovviamente allungarsi ancora.

L’ombra della morte che aleggia sui passi finali della tragedia identitaria di Gregorio, non priva, peraltro, di fosche avvisaglie (particolarmente riuscito il passaggio dedicato al suo estraniamento nei momenti clou delle partite di calcio), trova epilogo nella metamorfosi finale, suprema, dove il male, la paura, l’angoscia, l’ansia, la depressione, l’incompiutezza si dissolvono nella riconciliante riduzione della vita a puro desiderio, che affranca uomini e bestie da ogni separazione ontologica ed epistemologica. Pulsazioni postumane. E nulla più.