Su è giù: i mondi, le visioni e le inquietudini di Escher a Palazzo Blu di Pisa

di Ezio Azzollini

«Ma siamo proprio sicuri che questo soffitto non sia un pavimento?». Parte da questa domanda e da questa suggestione, racconta il curatore della mostra Stefano Zuffi, il percorso di un artista capace di segnare per un secolo i modi di percepire e guardare alla realtà, e di far innamorare di sé matematici, fisici e scienziati. Maurits Cornelis Escher appare non soltanto un incisore, non esclusivamente un grafico, ma un osservatore anticonvenzionale del reale, quale è ogni artista capace di compenetrarsi alla storia e al racconto dei propri tempi. E di quelli successivi.

Parte così la storia da osservatore di Escher, con la domanda giusta al momento giusto, che permette di raccontare la realtà come davvero nessuno aveva fatto prima d’allora: avulso da ogni corrente, sciolto da ogni imprinting e da ogni scuola, Escher è Escher, e basta. Ed è una storia raccontata dalla mostra allestita in queste settimane e fino al 28 gennaio 2018 a Pisa, a Palazzo Blu, “Escher. Oltre il possibile”, con il contributo della Fondazione Pisa e la collaborazione del Gemeentemuseum Den Haag, Arthemisia e M.C. Escher Foundation.

Nei due piani del Palazzo sul lungarno le litografie, xilografie e mezzetinte dell’artista olandese scaraventano dentro un mondo percepito e ritratto come fosse un puzzle labirintico in cui le regole fisiche, spaziali e temporali non sono quelle precostituite, certamente non quelle che ci hanno insegnato. Ironicamente, anche a 45 anni dalla morte dentro i puzzle di mezzo mondo Escher ci finisce con una certa puntualità: è probabilmente il più importante indizio dell’impatto iconografico, dall’epoca del relativismo in avanti, dell’opera di un autore (complicato trovare definizione diversa) per il quale il sopra è anche il sotto, il prima è anche il dopo, e spesso è possibile andare avanti solo andando indietro, diventando magari lungo il percorso qualcosa di diverso, come di tanto in tanto sembra accadere in ognuna delle nostre vite. Attraverso la strada della stranezza e dell’assurdità, Escher ci racconta, ci somiglia, ci parla direttamente, solo spostandosi di lato, collocando altrove il punto di osservazione, confondendo ma forse alla fine emancipandosi dalle regole fisiche, prendendosene gioco con un rigore geometrico e scientifico tale da ipnotizzare, fingendo di giocare secondo le regole.

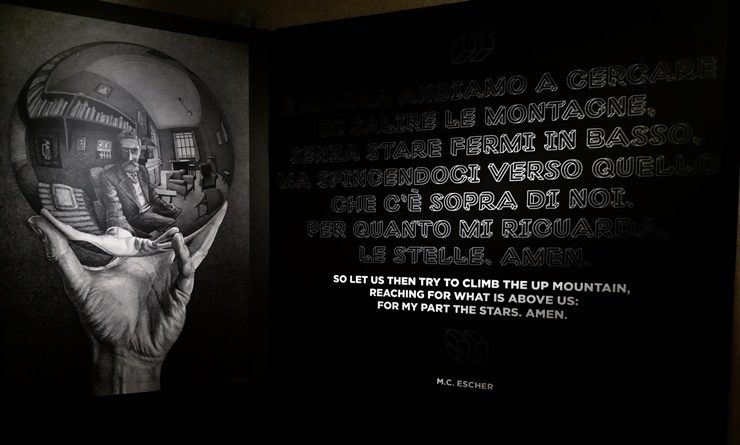

Scomposizione, smarrimento, illusione: tutte le strade della stranezza e dell’illogicità sono in realtà il paradigma del  racconto dell’uomo e della sua incoerente intimità, su piani diversi: la fusione di punti d’osservazione e di mondi si impone in particolare nella litografia “Mano con sfera riflettente (Autoritratto allo specchio)” del 1935, che non a caso chiude il percorso della mostra: oggetto della rappresentazione una mano, dentro la mano una sfera, dentro la sfera, quasi fosse la prefigurazione del primo bastone da selfie della storia, il riflesso del volto dell’incisore olandese, con quel look vagamente hipster, quasi cosciente che avrebbe cavalcato tempi e mode. Alle sue spalle la stanza romana al 122 di via Poerio, dove Escher trascorse il suo soggiorno nella Capitale.

racconto dell’uomo e della sua incoerente intimità, su piani diversi: la fusione di punti d’osservazione e di mondi si impone in particolare nella litografia “Mano con sfera riflettente (Autoritratto allo specchio)” del 1935, che non a caso chiude il percorso della mostra: oggetto della rappresentazione una mano, dentro la mano una sfera, dentro la sfera, quasi fosse la prefigurazione del primo bastone da selfie della storia, il riflesso del volto dell’incisore olandese, con quel look vagamente hipster, quasi cosciente che avrebbe cavalcato tempi e mode. Alle sue spalle la stanza romana al 122 di via Poerio, dove Escher trascorse il suo soggiorno nella Capitale.

E all’intenso rapporto tra l’artista olandese e il nostro Paese, o meglio il sud del nostro Paese, è dedicata un’importante sezione della mostra: gli scorci architettonici, riveduti e (s)corretti, ora della costiera amalfitana, ora della Calabria, ora della Sicilia, sono presenti dentro le Metamorfosi di Escher, nelle quali una torre in mare può diventare un pezzo di scacchi, e danno anche l’ideale avvio alla fondamentale fase delle architetture fantastiche, quella che probabilmente, nel senso comune, ha consegnato Escher alla storia, e ai puzzle. Quella fase in cui, spiega il critico e curatore Zuffi, «Tutto sembra vero ma tutto è impossibile» dentro le opere nelle quali, arco dopo arco, scala che conduce ad altra scala, ci si perde ritrovandosi e ci si ritrova perdendosi, e che continuano a lasciare il segno nella nostra cultura di massa, dentro le citazioni nel nostro cinema e persino nelle nostre serie d’animazione. In quelle costruzioni e quegli ambienti, studiati avidamente da Escher nelle rappresentazioni settecentesche di Giovanni Battista Piranesi, tutto è travestito di plausibilità ma realmente è un nonsense logico. Come, appunto, può capitare frequentemente nel corso di ogni vita.

Concept che Escher applica anche alla lettura della storia: il suo dopoguerra è un paesaggio straziato da crateri, desertico, quasi lunare, che è dato intravvedere attraverso gli archi impossibili di una architettura diversamente possibile (Altro Mondo II, 1947). La guerra ha restituito un paesaggio blu, ancora solcato da meteore, del quale riprendono possesso uccelli antropomorfi. Gli uccelli sono tra gli animali preferiti di tutta la sua produzione, probabilmente perché capaci di sovvertire con il volo i rigori della verticalità e dell’orizzontalità, e di ignorare la gravità che nel nostro mondo impedisce la percorrenza di archi e scale all’incontrario, in un sottosopra che fa molto Stringer Things, e viceversa. E le cose bizzarre nelle litografie sulle pareti sono l’unica cosa normale, costante, affidabile, specie nella stanza in questione, dentro la quale trionfa l’installazione di un impossibile triangolo di Penrose come panchina per i visitatori: il monitor che lo inquadra restituisce prospetticamente la figura, applicazione del nastro di Möbius, che influenzò l’opera di Escher e che racconta del rapporto d’amore della comunità scientifica, ben prima che quella artistica, con l’incisore olandese.

Si viaggia così, tra le stanze di Palazzo Blu e dentro noi stessi, tra stelle poliedriche che imprigionano linguacciuti camaleonti (Stelle, 1948), pesci in acqua che senza avvedersene diventano uccelli in aria (Cielo e Acqua I, 1938), pupille d’occhi che focalizzano teschi (Occhio, 1946), e mani sinistre che disegnano sé stesse come fossero destre (Mani che disegnano, 1948).

Si viaggia così, tra le stanze di Palazzo Blu e dentro noi stessi, tra stelle poliedriche che imprigionano linguacciuti camaleonti (Stelle, 1948), pesci in acqua che senza avvedersene diventano uccelli in aria (Cielo e Acqua I, 1938), pupille d’occhi che focalizzano teschi (Occhio, 1946), e mani sinistre che disegnano sé stesse come fossero destre (Mani che disegnano, 1948).

Occhio e mano: questo è tutto ciò che occorre fondamentalmente a un artista per il quale di fondamentale non c’è nulla, neanche i fondamenti delle nostre leggi fisiche. Incapaci di raccontarci e ritrarci con esaustività, di spiegarci come fossimo una formula, di schematizzarci come fossimo una figura geometrica o un pattern. E se lo lo fanno, è solo ad una condizione: essere in quel posto, altrove, che somiglia ad alcuni momenti di ognuna delle nostre vite. Quel posto in cui di assurdo c’è solo il reale, in cui il sopra è il sotto, il dentro è il fuori, il vero è un riflesso e si può spiegare solo ciò che non occorre giustificare.