Cannes 2018, il grande cinema che Lars von Trier costruisce

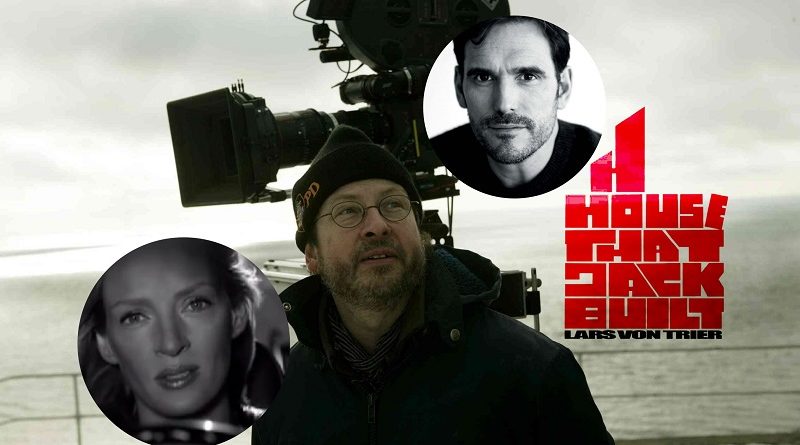

Ad una settimana esatta dall’inizio della kermesse cannense arriva quello che, in potenza, doveva essere il film-scandalo, quello destinato a far maggiormente discutere, ad essere idolatrato e detestato in egual misura. Il titolo è The House That Jack Built e a firmarlo non poteva che essere Lars von Trier, enfant terrible del cinema mondiale, che torna a Cannes Fuori Concorso sette anni dopo l’editto pronunciato contro di lui dal Festival dopo le sue dichiarazioni antisemite durante la conferenza stampa dello splendido Melancholia, che pure riuscì a portare a casa il premio come miglior attrice per Kirsten Dunst. Il film esce domani nelle sale italiane con il titolo La casa di Jack in due versioni, una integrale in lingua originale, l’altra doppiata, depurata di qualcuna delle scene più violente. In realtà, il film è stato accolto, alla proiezione stampa del mattino, con pochi applausi, qualche fischio ed una sostanziale indifferenza quasi che ormai il regista de Le onde del destino, Dogville e Dancer in the dark (vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 2000), non fosse più capace di sorprendere nessuno con quelle che vengono bollate superficialmente come stucchevoli e gratuite provocazioni, e si preferisce trattarlo con sussiego, come uno scolaro refrattario alle buone maniere, da considerare ormai come incorreggibile. Oppure, è possibile che il nostro sguardo si sia ormai talmente assuefatto alla contemplazione di scene di violenza e di contenuti scabrosi che un’opera come The House That Jack Built non possa più scioccare nessuno. L’errore, invece, sta proprio qui: accostarsi ad un film di enorme complessità come l’ultimo parto creativo del regista danese, osservandolo soltanto per lo choc e le reazioni sconsiderate che può provocare. Ma procediamo con ordine.

Ad una settimana esatta dall’inizio della kermesse cannense arriva quello che, in potenza, doveva essere il film-scandalo, quello destinato a far maggiormente discutere, ad essere idolatrato e detestato in egual misura. Il titolo è The House That Jack Built e a firmarlo non poteva che essere Lars von Trier, enfant terrible del cinema mondiale, che torna a Cannes Fuori Concorso sette anni dopo l’editto pronunciato contro di lui dal Festival dopo le sue dichiarazioni antisemite durante la conferenza stampa dello splendido Melancholia, che pure riuscì a portare a casa il premio come miglior attrice per Kirsten Dunst. Il film esce domani nelle sale italiane con il titolo La casa di Jack in due versioni, una integrale in lingua originale, l’altra doppiata, depurata di qualcuna delle scene più violente. In realtà, il film è stato accolto, alla proiezione stampa del mattino, con pochi applausi, qualche fischio ed una sostanziale indifferenza quasi che ormai il regista de Le onde del destino, Dogville e Dancer in the dark (vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 2000), non fosse più capace di sorprendere nessuno con quelle che vengono bollate superficialmente come stucchevoli e gratuite provocazioni, e si preferisce trattarlo con sussiego, come uno scolaro refrattario alle buone maniere, da considerare ormai come incorreggibile. Oppure, è possibile che il nostro sguardo si sia ormai talmente assuefatto alla contemplazione di scene di violenza e di contenuti scabrosi che un’opera come The House That Jack Built non possa più scioccare nessuno. L’errore, invece, sta proprio qui: accostarsi ad un film di enorme complessità come l’ultimo parto creativo del regista danese, osservandolo soltanto per lo choc e le reazioni sconsiderate che può provocare. Ma procediamo con ordine.

Ambientato negli Stati Uniti durante gli anni ’70, il film narra la storia di Jack, un serial killer dotato di straordinaria intelligenza e lucidità e di altrettanta crudeltà e ferocia. Lo spettatore segue le vicende attraverso il punto di vista dello stesso protagonista, il quale considera ognuno dei suoi omicidi come un’opera d’arte, un lavoro da organizzare e realizzare nel migliore dei modi. I fatti sono scanditi in cinque tempi, chiamati “incidenti”, ciascuno dei quali inizia o si conclude con gli omicidi efferati di Jack, interpretato da un ottimo Matt Dillon. Nel corso del film, lo spettatore assiste alla descrizione che l’assassino fa di se stesso attraverso una conversazione con uno sconosciuto personaggio, dal significativo nome di Verge, il cui appellativo richiama Virgilio, il poeta mantovano guida spirituale di Dante nel suo viaggio all’Inferno. Ma, a differenza del grande poema dantesco, qui è Jack ad accompagnare il suo interlocutore dentro gli abissi del Male, a condurlo nei cerchi concentrici della malvagità umana, che egli simboleggia ed esprime. Tuttavia, ben presto appare abbastanza chiaro che la dialettica tra i due personaggi nasconde uno stratagemma utilizzato da Trier per analizzare il rapporto tra l’autore e il suo pubblico, per stabilire un dialogo tra il regista e lo spettatore, per ragionare sui contenuti delle opere d’arte, per interrogarsi sulla liceità o meno di raccontare il Male piuttosto che trovare nell’arte un mezzo di edificazione. Più che un novello Thomas De Quincey, autore del famoso L’assassinio come una delle belle arti, che forniva un resoconto diacronico di alcuni celebri omicidi e assassini della storia (da Caino all’età moderna) Jack, descrivendo minuziosamente i trattamenti da lui inflitti alle malcapitate vittime, sembra avvicinarsi piuttosto al marchese de Sade, il celebre filosofo autore de La filosofia nel boudoir.

Regista da sempre estremo e privo di inibizioni, ma con in mente un’idea chiarissima di ciò che intende narrare, Trier ha spalle estremamente solide su cui poggiare la sua riflessione, e stavolta lo fa in una maniera molto più convincente del precedente Nymph()maniac dove alcuni accostamenti intellettuali risultavano forzati e talvolta persino grossolani (come ad esempio, la scena in cui la perdita della verginità anale da parte di Joe veniva accostata, con sprezzo del ridicolo, alla sequenza dei numeri di Fibonacci). In The House That Jack Built si spazia dalle Songs of Innocence e Songs of Experience di William Blake, dove il grande poeta romantico parla dell’innocenza e della perdita di essa attraverso le figure metaforiche dell’agnello e della tigre (due dei principali componimenti si intitolano infatti The Lamb e The Tiger) alla riflessione sulla Storia, attraverso immagini d’epoca che mostrano le atrocità naziste e la vendetta dei partigiani contro Mussolini (in un breve e veloce frame si intravedono i corpi del Duce e di Claretta Petacci appesi a testa in giù a Piazzale Loreto) e l’esaltazione degli Stuka, aerei da combattimento che venivano usati come bombardieri di precisione durante il secondo conflitto mondiale, in uso presso l’esercito tedesco, e di cui Jack celebra la straordinaria precisione e il sibilo accattivante che precede lo schianto sull’obiettivo. Allo stesso modo, nel suo lucido delirio, il farneticante assassino seriale arriva a considerare anche i corpi ammucchiati dei cadaveri dei lager una sorta di installazione artistica. E’ un momento molto rischioso in cui, una volta identificato Jack come immagine del regista, si potrebbe finire con l’affibbiargli le etichette più ignominiose.

Regista da sempre estremo e privo di inibizioni, ma con in mente un’idea chiarissima di ciò che intende narrare, Trier ha spalle estremamente solide su cui poggiare la sua riflessione, e stavolta lo fa in una maniera molto più convincente del precedente Nymph()maniac dove alcuni accostamenti intellettuali risultavano forzati e talvolta persino grossolani (come ad esempio, la scena in cui la perdita della verginità anale da parte di Joe veniva accostata, con sprezzo del ridicolo, alla sequenza dei numeri di Fibonacci). In The House That Jack Built si spazia dalle Songs of Innocence e Songs of Experience di William Blake, dove il grande poeta romantico parla dell’innocenza e della perdita di essa attraverso le figure metaforiche dell’agnello e della tigre (due dei principali componimenti si intitolano infatti The Lamb e The Tiger) alla riflessione sulla Storia, attraverso immagini d’epoca che mostrano le atrocità naziste e la vendetta dei partigiani contro Mussolini (in un breve e veloce frame si intravedono i corpi del Duce e di Claretta Petacci appesi a testa in giù a Piazzale Loreto) e l’esaltazione degli Stuka, aerei da combattimento che venivano usati come bombardieri di precisione durante il secondo conflitto mondiale, in uso presso l’esercito tedesco, e di cui Jack celebra la straordinaria precisione e il sibilo accattivante che precede lo schianto sull’obiettivo. Allo stesso modo, nel suo lucido delirio, il farneticante assassino seriale arriva a considerare anche i corpi ammucchiati dei cadaveri dei lager una sorta di installazione artistica. E’ un momento molto rischioso in cui, una volta identificato Jack come immagine del regista, si potrebbe finire con l’affibbiargli le etichette più ignominiose.

In realtà, a ben guardare, la situazione è più complessa: Jack è un ingegnere ma sogna di essere un architetto, vorrebbe infatti costruire la casa dei suoi sogni in mezzo ad un paesaggio bucolico ma ogni volta fallisce. In buona sostanza, egli è un artista fallito, incapace di creazione ma solo di esecuzione. Di più, l’atto creativo è possibile solo a patto di prevedere l’annientamento dell’altro. Attraverso la visione e il passaggio in rassegna delle atrocità del secolo scorso, Trier ci racconta di un mondo banale, tutto basato sull’ingegneria e, per questo destinato alla distruzione, un mondo in cui le donne sono vittime non solo del maschilismo, non tanto di come sono ma di come sono percepite dagli uomini, dalla necessità di sopraffazione del maschio, dalla sua incapacità di relazionarsi in maniera “normale” con l’altro-da-sé costituito dal mondo femminile, in un impossibile superamento di sé che non può generare altro che violenza. Perché va detto chiaramente: The House That Jack Built è un film estremo, disturbante, infarcito di una violenza talvolta insostenibile, capace di mettere a dura prova anche lo spettatore più corazzato, è un’opera complessa e stratificata, fortemente a rischio di fraintendimento e che potrebbe cadere facilmente nell’oblio da chi potrebbe considerarla soltanto l’ennesima futile provocazione di un regista con un brutto carattere, sempre in cerca dello scandalo e dell’esibizione gratuita. Al di là della simpatia o antipatia umana che Trier può destare, non si può ignorare che The House That Jack Built è sino a questo momento, insieme a Le Livre d’Image di Jean-Luc Godard, probabilmente la vetta artistica di questo 71° Festival di Cannes, il film che non si può non aver visto, la pietra da lanciare nello stagno dei benpensanti, di coloro che sovrappongono le esternazioni dell’artista, talvolta magari discutibili, con i risultati del suo lavoro, che reca quasi sempre l’impronta del genio e che, una volta di più, racconta di un artista isolato, che crea andando contro se stesso. Per questa ragione, pur nella sua durezza e implacabilità, o forse proprio per questo, The House That Jack Built è un film straordinario, traboccante di invenzioni visive, una vera scorpacciata di cinema. Da vedere e rivedere.

In realtà, a ben guardare, la situazione è più complessa: Jack è un ingegnere ma sogna di essere un architetto, vorrebbe infatti costruire la casa dei suoi sogni in mezzo ad un paesaggio bucolico ma ogni volta fallisce. In buona sostanza, egli è un artista fallito, incapace di creazione ma solo di esecuzione. Di più, l’atto creativo è possibile solo a patto di prevedere l’annientamento dell’altro. Attraverso la visione e il passaggio in rassegna delle atrocità del secolo scorso, Trier ci racconta di un mondo banale, tutto basato sull’ingegneria e, per questo destinato alla distruzione, un mondo in cui le donne sono vittime non solo del maschilismo, non tanto di come sono ma di come sono percepite dagli uomini, dalla necessità di sopraffazione del maschio, dalla sua incapacità di relazionarsi in maniera “normale” con l’altro-da-sé costituito dal mondo femminile, in un impossibile superamento di sé che non può generare altro che violenza. Perché va detto chiaramente: The House That Jack Built è un film estremo, disturbante, infarcito di una violenza talvolta insostenibile, capace di mettere a dura prova anche lo spettatore più corazzato, è un’opera complessa e stratificata, fortemente a rischio di fraintendimento e che potrebbe cadere facilmente nell’oblio da chi potrebbe considerarla soltanto l’ennesima futile provocazione di un regista con un brutto carattere, sempre in cerca dello scandalo e dell’esibizione gratuita. Al di là della simpatia o antipatia umana che Trier può destare, non si può ignorare che The House That Jack Built è sino a questo momento, insieme a Le Livre d’Image di Jean-Luc Godard, probabilmente la vetta artistica di questo 71° Festival di Cannes, il film che non si può non aver visto, la pietra da lanciare nello stagno dei benpensanti, di coloro che sovrappongono le esternazioni dell’artista, talvolta magari discutibili, con i risultati del suo lavoro, che reca quasi sempre l’impronta del genio e che, una volta di più, racconta di un artista isolato, che crea andando contro se stesso. Per questa ragione, pur nella sua durezza e implacabilità, o forse proprio per questo, The House That Jack Built è un film straordinario, traboccante di invenzioni visive, una vera scorpacciata di cinema. Da vedere e rivedere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA – Ne è consentita esclusivamente una riproduzione parziale con citazione della fonte, Milena Edizioni o www.rivistamilena.it