Babadook e il giardino segreto del lutto

“Baba baba Babadook

chiudi il libro e non c’è più

chiudi gli occhi ed è con te

sei già morto

Un, due, tre”.

– Non succederà niente di brutto, Samuel…

– Lo pensavi anche prima che papà morisse?

Girato nel 2014 e giunto nei nostri cinema nel 2015, Babadook, primo lungometraggio interamente diretto dalla regista australiana Jennifer Kent, resta a parer mio una delle opere fondamentali del cinema horror di questo decennio, anche e soprattutto per la sua capacità di dividere i pareri del pubblico. Dando uno sguardo ai post e ai commenti sui gruppi social dedicati al genere, si sprecano, in rapporto a questo film, osservazioni agli antipodi: da un lato si grida al capolavoro, si apprezza la capacità di inquietare senza mostrare scene di particolare truculenza o effetti speciali di particolare efficacia. Molti commenti invece vanno in senso diametralmente opposto: “è una cagata pazzesca (…), non succede praticamente nulla tutto il film (…), il peggior film horror che ho mai visto (…), ma fa davvero così paura?”. Ritengo nocive le generalizzazioni, in qualsiasi campo. Ma se per un verso sarebbe sbagliato e fin troppo facile gridare all’imbarbarimento, trovo sconfortante constatare che buona parte degli attuali fruitori delle narrazioni perturbanti si comportano come se fossero sprovvisti degli strumenti analitici e cognitivi per approcciare un’opera di tale importanza per il genere, e di rapportarsi a tali narrazioni fruendo e godendo appieno degli spunti e stimoli che esse possono dare. Quindi il senso di spendere delle parole sul film può essere appunto questo: fornire alcuni riferimenti e delle chiavi d’interpretazione che consentano di accostarsi al film in modo più ricettivo, aperto, poterne recepire gli stimoli perturbanti (che, come si è detto e si vedrà più in dettaglio, non sfruttano tanto lo splatter, qui latitante, ma il grado d’empatia con i personaggi e la condivisione delle loro intime fragilità e sofferenze). Per tutti gli altri, che magari condividono una visione e concezione di tali narrazioni più vicina alla mia, questa può essere l’occasione per uno scambio di pareri sul film.

Ho visto Babadook al cinema dopo aver già visionato (in lingua originale) il precedente cortometraggio di Jennifer Kent Monster, la cui idea originaria h a fornito lo spunto per questo film. Molti sconsigliavano la visione del corto prima di aver visionato il lungometraggio, devo dire che tale fattore non mi ha penalizzato più di tanto. Sebbene gli elementi di fondo siano già presenti in Monster, anche se molti solo suggeriti, e la sequenza finale sia quasi identica, il corto originario si presta secondo me a varie letture alternative nella cornice di una rivisitazione del tema classico dello spauracchio infantile. Del resto, lo stesso finale viene ad acquisire una ben diversa valenza e pregnanza alla luce del lavoro di caratterizzazione, scrittura e messa in scena di psicodramma che la regista ha imbastito nella sua prima prova nel lungometraggio. Monster risale al 2005, e nel frattempo la Kent, ex attrice passata alla regia dopo essersi formata con Lars von Trier, che la accettò come aiuto regista in occasione delle riprese di Dogville, ha potuto affinare le sue capacità tecniche e narrative per poter realizzare il suo primo lungometraggio, che trova i suoi punti di forza in una narrazione fatta di luci fredde e stranianti che sottolineano al meglio l’intensità interpretativa di Essie Davis (Amelia) e del piccolo Noah Wieseman, che interpreta suo figlio Samuel.

a fornito lo spunto per questo film. Molti sconsigliavano la visione del corto prima di aver visionato il lungometraggio, devo dire che tale fattore non mi ha penalizzato più di tanto. Sebbene gli elementi di fondo siano già presenti in Monster, anche se molti solo suggeriti, e la sequenza finale sia quasi identica, il corto originario si presta secondo me a varie letture alternative nella cornice di una rivisitazione del tema classico dello spauracchio infantile. Del resto, lo stesso finale viene ad acquisire una ben diversa valenza e pregnanza alla luce del lavoro di caratterizzazione, scrittura e messa in scena di psicodramma che la regista ha imbastito nella sua prima prova nel lungometraggio. Monster risale al 2005, e nel frattempo la Kent, ex attrice passata alla regia dopo essersi formata con Lars von Trier, che la accettò come aiuto regista in occasione delle riprese di Dogville, ha potuto affinare le sue capacità tecniche e narrative per poter realizzare il suo primo lungometraggio, che trova i suoi punti di forza in una narrazione fatta di luci fredde e stranianti che sottolineano al meglio l’intensità interpretativa di Essie Davis (Amelia) e del piccolo Noah Wieseman, che interpreta suo figlio Samuel.

Subito dopo il termine della visione, volendo cercare a memoria parallelismi e rimandi ad altre opere narrative quanto ai temi conduttori, anziché trovarle con quelle di genere affine, per esempio altre rivisitazioni in chiave letteraria e cinematografica del tema dell’Uomo Nero, mi è tornata con prepotenza alla memoria un’importante lettura della mia infanzia che è il romanzo Secret Garden di F. H. Burnett. Sì, perché Babadook, che si presenta come variazione sul classico tema dell’Uomo Nero, Babau, Bogeyman o che dir si voglia, è in realtà penetrante, incisiva e perturbante rappresentazione simbolica del lutto familiare e dell’incapacità di rapportarsi a esso. Nel contempo, il film rappresenta uno spaccato di famiglia disfunzionale, e nel trattamento di questi temi è fortemente affine al romanzo di cui sopra, opera del tutto priva di elementi di horror soprannaturale ma apparentata, quantomeno per la tipica ambientazione geografica e cronologica, e se vogliamo per certe atmosfere ammantante di angoscia e mistero, al racconto gotico inglese. La storia dovrebbe essere nota anche ai sassi (anche perché sdoganata da una trasposizione anime diffusa sulle emittenti italiane qualche anno fa, a mio pa rere molto poco aderente all’originale soprattutto quanto a caratterizzazione dei personaggi): Mary, bambina inglese cresciuta in India da genitori che le hanno dato ben poco affetto, rimasta orfana va a stare a casa dello zio, una tetra magione nella brughiera dello Yorkshire. Lo zio è vedovo, e la moglie è morta a seguito di una tragica caduta avvenuta in un giardino segreto della proprietà, di cui amava curare le rose. Nel corso della storia Mary, che inizia a reagire ai suoi problemi di anaffettività socializzando con la famiglia contadina della cameriera Martha, giunge a scoprire sia la chiave e il passaggio per il giardino segreto, lasciato abbandonato e incolto da suo zio perché gli ricordava troppo la moglie e la sua tragica fine, e inoltre scopre dell’esistenza di suo cugino, Colin, anch’egli tenuto nascosto come il giardino segreto per gli stessi motivi. Somiglia troppo alla madre, e il padre non può tollerare di rivivere il suo lutto ogni volta che lo vede, per cui lo tiene pressoché segregato e gli ha instillato il terrore della disabilità, della gobba e di altre malattie immaginarie.

rere molto poco aderente all’originale soprattutto quanto a caratterizzazione dei personaggi): Mary, bambina inglese cresciuta in India da genitori che le hanno dato ben poco affetto, rimasta orfana va a stare a casa dello zio, una tetra magione nella brughiera dello Yorkshire. Lo zio è vedovo, e la moglie è morta a seguito di una tragica caduta avvenuta in un giardino segreto della proprietà, di cui amava curare le rose. Nel corso della storia Mary, che inizia a reagire ai suoi problemi di anaffettività socializzando con la famiglia contadina della cameriera Martha, giunge a scoprire sia la chiave e il passaggio per il giardino segreto, lasciato abbandonato e incolto da suo zio perché gli ricordava troppo la moglie e la sua tragica fine, e inoltre scopre dell’esistenza di suo cugino, Colin, anch’egli tenuto nascosto come il giardino segreto per gli stessi motivi. Somiglia troppo alla madre, e il padre non può tollerare di rivivere il suo lutto ogni volta che lo vede, per cui lo tiene pressoché segregato e gli ha instillato il terrore della disabilità, della gobba e di altre malattie immaginarie.

Una situazione analoga ma vissuta nell’ottica di una giovane vedova costituisce l’incipit del film di Jennifer Kent: quasi sette anni prima, il marito di Amelia è morto in un incidente d’auto mentre accompagnava lei, partoriente, in ospedale. Samuel è nato nello stesso giorno della morte di suo padre, e per questo non può festeggiare il compleanno nel giorno giusto, perché sua madre ha reagito al lutto con un meccanismo di negazione su tutti i fronti perdurante nel tempo. Il marito non può essere nominato. Il giorno del compleanno di suo figlio non può essere festeggiato. Così come non le si può far notare che il figlio giorno dopo giorno manifesta in modo crescente delle naturali similitudini, soprattutto caratteriali, con il defunto genitore. Anche nel film abbiamo un luogo fisico che diviene tabù. Nel libro era il giardino segreto, qui è la cantina in cui sono conservati tutti i cimeli del defunto Oskar. Spazio che Amelia ha adibito a monumento del suo lutto e del ricordo del marito, in cui sovente Sam irrompe con il suo disperato bisogno del padre che è al contempo anche percorso di ricerca identitaria e manifestazione del desiderio di affetto che sua madre non soddisfa. Non perché lei non voglia o non provi a farlo, ma perché la sua personalità mutilata dal lutto, che ha rimosso evitando il confronto con esso, non le permette di tornare a vivere una piena affettività. Il sonno della ragione, si sa, genera mostri. E lo fa anche il rifiuto di confrontarsi con i propri traumi. O meglio, li ingigantisce, impedisce di superarli, li fa crescere nel nostro animo finché ti presentano, ancora più spaventosi di prima, il conto da pagare.

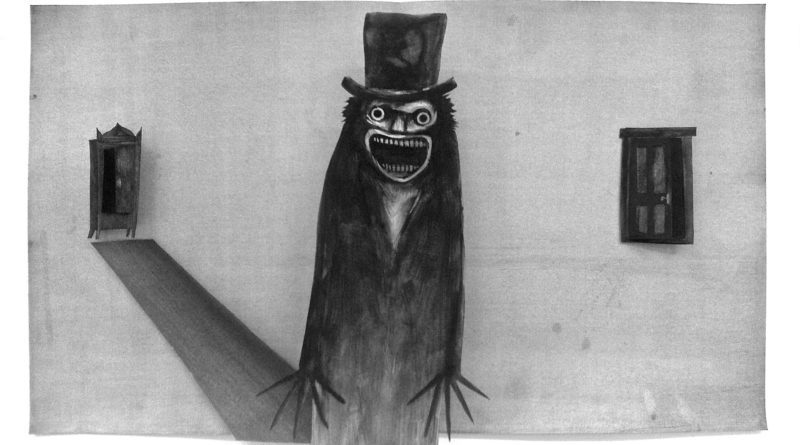

Così, mentre nel romanzo Colin personifica il mostro interiore creatogli dall’an-affettività del genitore somatizzandolo in numerose malattie immaginarie, nel film le cose vanno in maniera diversa. Il rifiuto di Amelia fa scaturire numerosi problemi comportamentali in Sam, tra cui un’aggressività che lui incanala rivolgendola a dei mostri immaginari. Ma è davvero così? I mostri contro cui il bambino combatte sono davvero solo un sintomo del suo disagio infantile? Quando l’aggressività del bambino trova un bersaglio meglio identificato nel misterioso Mr. Babadook, complice un orribile libro animato che viene ritrovato in casa d al bambino, Amelia inizia progressivamente ad avere dei dubbi, arrivando a credere di essere perseguitata da uno stalker. Babadook è caratterizzato iconograficamente come un bogeyman, ma con alcuni dettagli – il cappello a cilindro e il trucco facciale, che sembrano rimandare a una lontana suggestione cinematografica: lo spaventoso travestimento da vampiro usato dall’attore Lon Chaney nel film Il fantasma del castello (London after Midnight) di Tod Browning. Ma la minaccia è molto più orribile e subdola: Babadook “cresce sotto la tua pelle”, e Amelia, presa dal terrore di questa minaccia misteriosa che le logora i nervi, non si accorge di essere lei stessa a divenire, progressivamente, un pericolo per il suo stesso figlio. E comprende troppo tardi che l’accorata e ripetuta preghiera di Sam (“non farlo entrare!”) si riferisce a ben altro che al pericolo che un estraneo entri in casa…

al bambino, Amelia inizia progressivamente ad avere dei dubbi, arrivando a credere di essere perseguitata da uno stalker. Babadook è caratterizzato iconograficamente come un bogeyman, ma con alcuni dettagli – il cappello a cilindro e il trucco facciale, che sembrano rimandare a una lontana suggestione cinematografica: lo spaventoso travestimento da vampiro usato dall’attore Lon Chaney nel film Il fantasma del castello (London after Midnight) di Tod Browning. Ma la minaccia è molto più orribile e subdola: Babadook “cresce sotto la tua pelle”, e Amelia, presa dal terrore di questa minaccia misteriosa che le logora i nervi, non si accorge di essere lei stessa a divenire, progressivamente, un pericolo per il suo stesso figlio. E comprende troppo tardi che l’accorata e ripetuta preghiera di Sam (“non farlo entrare!”) si riferisce a ben altro che al pericolo che un estraneo entri in casa…

Chi mi conosce sa già probabilmente che la capacità del genere horror di affrontare temi come l’elaborazione del lutto e il disagio relazionale è la ragione principale che mi ha portato e tuttora mi porta a interfacciarmi, a più livelli, con questa tipologia di narrazioni. Non posso quindi che essere felice già in partenza quando si fa una scelta di questo tipo in un’opera. Soprattutto come in questo caso in cui, al di là della prima e più immediata lettura del mostro come personificazione, verrebbe da dire “ectoplasmatica”, del trauma luttuoso e del senso di colpa, vi è tutta una serie di letture alternative legate alla sottile analisi psicologica sottesa al film. La sua forza sta anche, fino al finale (e forse anche oltre esso, volendo adottare come chiave di lettura il simbolismo psicologico), nel fatto di sapersi mantenere in bilico, come le storie del buon vecchio Edgar Allan Poe, tra storia sovrannaturale e cronaca di tragedia familiare. Questo fondamentalmente perché Babadook diventa pericoloso attuando una sorta di possessione, il che apre la strada al classico dilemma di questo tipo di storie: influenza maligna o disturbo mentale?

A mio avviso, non conta la capacità o la volontà di rispondere a questa domanda da parte della regista, quanto l’idoneità del Babadook nel saper incarnare simbolicamente il tema centrale del confronto e superamento con il trauma dell’abbandono. Così come non conta se questo film faccia o meno paura davvero, come sui social network ci si chiede con insistenza. Un film in cui il gore e l’orrido cinematografico sono del tutto assenti, eccezion fatta per il minimo sindacale che ci si aspetta di trovare in un horror sovrannaturale, e che riesce a essere perturbante nella misura in cui lo spettatore è disposto in primis a sviluppare empatia per i protagonisti, e in secondo luogo sapersi confrontare lui stesso con la problematica del superamento dell’evento luttuoso e del trauma da abbandono. Perché, al di là del recupero di una concezione del perturbante che definisco freudiana, uno dei valori aggiunti del film lo vedo nel mostrare un approccio alla gestione del lutto che travali ca lo specifico contesto familiare in cui si svolge la storia narrata, e di cui può fare tesoro chiunque. Emblematico in questo senso il messaggio che si può leggere nel finale, per nulla consolatorio ma prezioso, perché contiene non solo una chiave per la sopravvivenza ma anche una speranza di rinascita: una volta vomitato fuori il dolore che ci possedeva spingendoci verso il male e l’autodistruzione, non finisce mica qui. Non ci si può mai liberare completamente del lutto/Babadook. Ci si deve convivere, talvolta bisogna guardarlo in faccia, addirittura nutrirlo e assicurargli un minimo di sopravvivenza. L’unico modo per non finirne posseduti.

ca lo specifico contesto familiare in cui si svolge la storia narrata, e di cui può fare tesoro chiunque. Emblematico in questo senso il messaggio che si può leggere nel finale, per nulla consolatorio ma prezioso, perché contiene non solo una chiave per la sopravvivenza ma anche una speranza di rinascita: una volta vomitato fuori il dolore che ci possedeva spingendoci verso il male e l’autodistruzione, non finisce mica qui. Non ci si può mai liberare completamente del lutto/Babadook. Ci si deve convivere, talvolta bisogna guardarlo in faccia, addirittura nutrirlo e assicurargli un minimo di sopravvivenza. L’unico modo per non finirne posseduti.