Vicidomini è impresentabile

di Giorgio Focas

Viviamo un momento in cui proposte artistiche minimamente solide, nell’essere processate dalle piattaforme social, piuttosto che ospitate nel tranquillizzante mainstream mediatico, rischiano di essere depotenziate, impoverite, banalizzate. Ecco immaginari particolari autocensurati e autorepressi, ma anche asfaltati sul nascere dal regime estetico massificato, nel tentativo – riuscito o meno – di sorprendere il pubblico con trovate spiazzanti e “geniali”.

Ecco menti molto brillanti assorbite da uno stato delle cose che riconosce e veicola solo chi della visione quotidiana – e dei trend del momento – ha fatto il suo unico sfondo e riferimento basilare, laddove la preoccupazione di un artista dovrebbe essere in qualsiasi caso, al contrario, quella di svelare altre prospettive, demistificando la realtà. A fronte di tale miseria, scoraggiati dalla prematura “dipartita” di giovani talenti – prevalentemente trentenni – sopraffatti dallo stato delle cose – che ha mietuto negli ultimi 20 anni abbastanza vittime – si scalda il cuore quando, sempre più raramente, capita di imbattersi in autentiche eccezioni.

Fortunatamente, a distanza di qualche anno, lo stile comico di Nicola Vicidomini, esilarante, scioccante e liberatorio, rimane ad oggi ancora improponibile, incollocabile in qualsiasi palinsesto per quanto nelle sue declinazioni teatrali abbia ottenuto un successo non irrilevante. La ragione è semplice: in tutti i casi in cui “coraggiosi” televisivi addetti al decoro comunicativo abbiano ritenuto possibile in partenza poter domare l’animale, o peggio, contestualizzare creativamente tale manifestazione aliena, hanno puntualmente fatto i conti col fatto di ritrovarsi al cospetto di un’opera in grado di sovrastare la stessa cornice televisiva, nell’annichilire e determinare gli spazi più vari, fosse anche solo attraverso demoniaci silenzi o sguardi sgranati, ma soprattutto indipendentemente dal minutaggio che si era ritenuto utile destinare al caso.

Una caduta indecorosa e improponibile che in un attimo innesca il collasso della rappresentazione, demistificandola. Ci viene in soccorso una delle affermazioni a riguardo di quel grande umorista che è Maurizio Milani: «Il mio amico Nicola ha fatto quello che un comico dovrebbe: turbare. Turbare la quiete pubblica. Turbare il pubblico decoro».

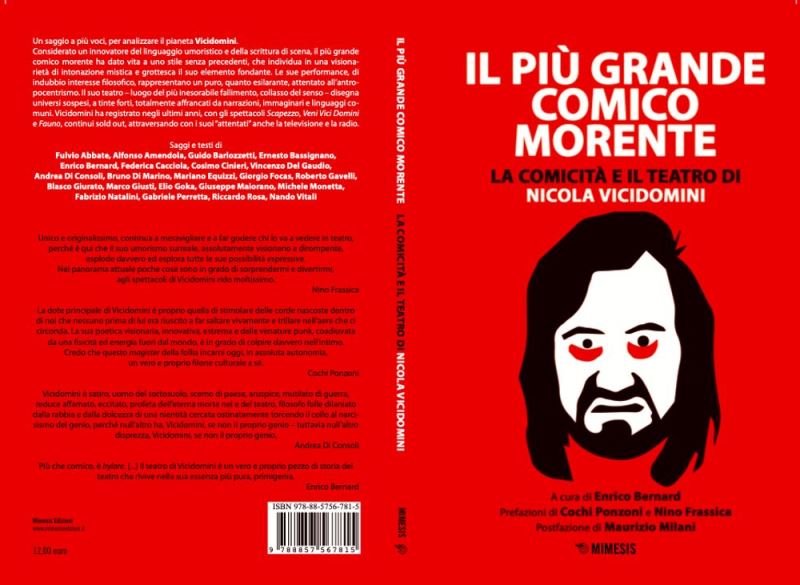

La sola presenza di Vicidomini è uno scherzo della natura. Non c’è da meravigliarsi della recente uscita di una monografia corale a cura del critico e drammaturgo Enrico Bernard ed edita da Mimesis Edizioni dal titolo Il più grande comico morente – Il teatro e la comicità di Nicola Vicidomini e neppure che Antonello Caporale gli abbia dedicato un articolo a tutta pagina su il Fatto Quotidiano in cui approfondisce la questione dichiarando «Vicidomini è la carica vitale dell’homo ridens. La sua carica belluina, il suo rap gutturale, le sue battute non lo fanno assomigliare a nessuno dei suoi colleghi (colleghi?) in circolazione. Quando sentirete parlare di Vicidomini sarà troppo tardi, perché bisognava accorgersene prima».

L’umorismo di Vicidomini infatti è un assalto «all’antropocentrismo, alla morale, al senso che l’essere umano ha proiettato su tutte le cose» – come spiega lo stesso artista – schematizzandole, ricercando per queste una collocazione di appartenenza e un nome. È prima di ogni cosa un necessario atto filosofico e poetico, lo sviluppo di un’urgenza istintiva, delirante, primitiva e rituale il cui momento rappresentativo, visionario e musicale, porta in scena «la messa in ridicolo del moderno e la riemersione di un rimosso arcaico e pre-razionale» per dirla con le parole dello scrittore Andrea Di Consoli, tra gli autori del volume. E lo fa proprio ora, un momento in cui ci ritroviamo in balia di una dissociazione apparentemente insormontabile.

«E così addio alle identità, alla Identità sulla quale fondiamo il cammin di nostra vita, rimuovendo la selva oscura che la circonda, quando lì Nicola va ad entrare per diventare capra e coccodrillo e guardarci, con il suo corpo esibito nella nudità pelosa, di scimmia, i capelli che cadono giù, lunghi e selvatici, solo un paio di mutande a coprire, ma nemmeno troppo, la genitalità», prosegue Guido Barlozzetti. La scrittura di Vicidomini o «filone culturale a sé totalmente autosufficiente», come ha tenuto a definirla Cochi Ponzoni, divide drasticamente: o se ne trae una profonda catarsi momentanea o se ne prova terrore, una paura non facilmente razionalizzabile.

C’è chi potrebbe gridare allo “scandalo” perché gli sia stata dedicata già una monografia con soli quattro spettacoli all’attivo, un film da regista e un cd – davvero sublime – intitolato Scendi Vittorio Scendi, realizzato nel 2008, ma è sacrosanto tornare a considerare l’arte e la cultura come qualcosa di vivo e attuale, così come quando i Flaiano correvano a recensire, analizzare e incensare i Bene e i Cinieri nelle cantine romane, nel momento in cui quegli spettacoli erano nel loro farsi e non avevano ancora individuato il rigore estetico e la quadratura a cui sarebbero approdati 15 anni dopo.

E non è un caso se proprio il compianto e più che esigente Cosimo Cinieri aveva visto in Scapezzo «uno spettacolo del futuro», in grado di riportarlo in quegli spazi scomodi e umidi in cui il suo lavoro si era distinto cinquant’anni prima e dichiarando apertamente «Vicidomini non fa l’attore, è il teatro», convinzione talmente radicata da voler condividere in maniera paritaria la scena con lui in quello che purtroppo fu il suo ultimo spettacolo Il Grande Inquisitore da I Fratelli Karamazov di Dostoevskij. Oltre ogni considerazione, risulta indubbio ritrovarsi di fronte a un Pianeta-Autore immediatamente riconoscibile, anche solo da una singola frase letta per caso buttando pigramente l’occhio su qualche testo: «Un Satana entra in una pizzeria della superficie di 15,5 metri quadri facendo 5 passi all’indietro», «Durante un Safari una scimmia dispettosa mangiucchia i capelli di Sandro e si chiava la moglie», «In una calda giornata estiva il procuratore Cecca nel pieno delle sue facoltà uscì di casa con passo svelto e risoluto e si diede fuoco», «Il mio sogno nel cassetto è morire di una malattia antica e importante come la sifilide o la peste»…

Questo libro è un’occasione, in un paese in cui ci si occupa solo di morti o malati, per tornare a puntare un riflettore su chi è in vita, su chi è vivo, “pericoloso” e nel pieno del suo processo creativo. È necessario tornare a ragionare sulle cose, nel bene e nel male, nel momento in cui queste vengono realizzate per riprendersi il presente, altrimenti potremmo rischiare di proseguire ad aspettare i Godot e continuare ad accusare il banale come regola e unica possibilità.

Immagine di copertina di Claudio Castello