‘Sisma80-23 novembre ore 19.34’. A Napoli la mostra che ricorda il terremoto dell’Irpinia

di Davide Speranza

Popoli remoti e antichi, ai quali i bianchi occidentali fecero visita tra Ottocento e Novecento, ritenevano che le macchinette fotografiche, portate da quelli, rubassero l’anima (gli avrebbero rubato ben altro, ma questa è un’altra storia). Tra quei conquistatori, c’erano innocui narratori e fotoreporter. Il fotogiornalismo ha rubato l’anima di terre lontane, salvato pezzi d’umanità, secoli di storia. Ne sapevano qualcosa fotografi avventurieri come Kurt Lubinski che immortalò tribù e comunità primitive, arrivando agli Oiroti dei monti Altaj. Può la fotografia esser l’arte di sottrarre emozioni, i suoni nel silenzio dell’immagine, le carni vestite o nude con quegli occhi investiti da rughe, può essere l’arte di salvare in un istante irripetibile (come nel Teatro) le variabili impazzite che legano l’uomo alla Natura? Può la fotografia farti sentire il terremoto, dentro?

Cosa accadde quando una schiera di fotoreporter napoletani e campani arrivarono tra le macerie di palazzi e villaggi? 90 secondi, 23 novembre 1980, 40 anni. Cosa c’era da rubare lì? Cosa c’era da salvare? Anche quelli furono avventurieri, circondati da morte e tenebre. La mostra Sisma80-23 novembre ore 19.34 parla del terremoto che sconvolse la Campania, centinaia di fotografie distribuite nel Convento di San Domenico Maggiore a Napoli. Avrebbe dovuto aprire i battenti lo scorso novembre ma il Covid ci ha insegnato a non fare progetti a lungo termine. Così questo quarantennale ha visto luce solo adesso (l’inaugurazione, il 12 febbraio), grazie alla ideazione e direzione di Luciano Ferrara e alla operatività di diversi attori in campo (l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, noos aps, Sofia Ferraioli, tribunali138).

Tuttavia, non è solo la storia del terremoto. È anche una pagina importante del fotogiornalismo meridionale e italiano, che racconta usi e costumi dell’epoca. Ad essere esposti – è bene dirli tutti, perché quei “tutti” hanno davvero rubato la storia – sono: Archivio Luciano D’Alessandro Studio bibliografico Marini, Massimo Cacciapuoti, Toty Ruggieri, Annalisa Piromallo, Gianni Fiorito, Fotosud (Giacomo Di Laurenzio, Antonio Troncone, Mario Siano, Guglielmo Esposito), Associazione Archivio Carbone, Pressphoto (Gaetano Castanò, Franco Castanò, Franco Esse), Mario Riccio, Giuseppe Avallone, Guido Giannini, Pino Guerra, Sergio Del Vecchio, Archivio fotografico Ferrara, Luciano Ferrara, Mimmo Jodice. Le pareti del Grande Refettorio (sul cui fondo si trovano affreschi dell’Ultima Cena attribuiti ad Arcangelo Guglielmelli) sono addobbate di pannelli con gli scatti splendidi e terribili, due ali prospettiche che conducono al centro dell’installazione Il Cratere Mappe Infografiche arricchito da date, numeri dei morti e dei feriti, nomi dei paesi, racconti e articoli selezionati dalle pagine de “Il Mattino”. Il percorso prosegue nella sala del Piccolo Refettorio, con la videoinstallazione Il racconto dei protagonisti, proiettata su una parete di 6 metri e realizzata da Elio Di Pace e Gix Musella.

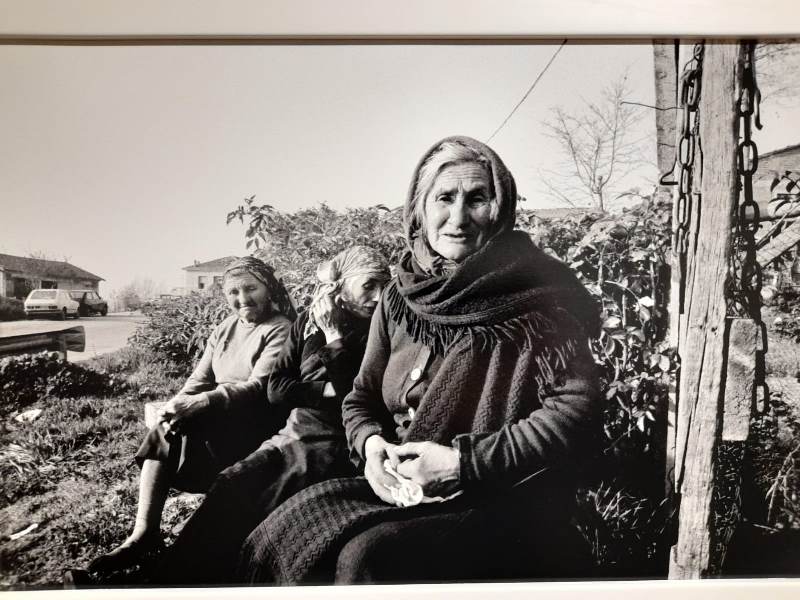

Foto. Tanti click. Cornici a inscrivere una cicatrice. Un vortice di immagini. Una sequenza impietosa sulla violenza della natura e la pochezza umana. Una cronaca per visioni. Giovani insanguinati, macerie, cittadini seduti su sedie di fortuna, madri, donne avvolte negli scialli scuri, collanine della Madonna e dei propri cari al collo, tende, il municipio scassato, volti rugosi, esseri incappucciati, il fumo che evapora polveroso dalle macerie, anziani con buste di plastica rotolanti dalle colline lacrimose, cartelli di protesta, il terremoto castiga i poveri, la miseria che urla, i poveri che urlano giustizia, la loro solitudine, la morte, blocchi di pietra custoditi a mo’ di reliquie sante nelle cassette dell’acqua minerale Ferrarelle, i primi container, Moravia tra le mura cadute come biscotti, anziane che mangiano, pregano e piangono, “lavannare”, morti infagottati in lenzuola addensate di sangue impiastricciato, Calitri, Lioni, Melfi, i quartieri di San Pietro a Patierno, San Giovanni a Teduccio, Barra, Secondigliano, Piazza Plebiscito, Sant’Angelo dei Lombardi, Teora, Bagnoli Irpino, Bavano, Pozzuoli, acquedotti, occhi feriti che guardano l’obiettivo, occhi scuri di un Sud distrutto devastato terremotato, bambini dentro cappotti più grandi di loro come la vita che li aspetta, persone burattini in barella, lenzuola in strada, macchine, piatti di maccheroni, Berlinguer, una ragazza accenna un passo di danza, il popolo affamato davanti alle pentole fumanti, il freddo, il gelo, l’inverno alle porte, famiglie chiuse in autobus, scheletri di ferro montati sulle pareti di palazzi urlanti sembrano opere d’arte avanguardista, Castel dell’Ovo, i Quartieri Spagnoli, e i ritagli di giornale con le cronache di Domenico Rea, Gaetano Giordano, Michele Prisco, Gino Cavallo, Gianni Campili, Cesare De Seta, la camorra e le mani sulle città, l’inferno è qui, i commercianti ridotti in ginocchio, ancora bambini giocano con fucili e mitragliatrici, discariche date alle fiamme. Sembrano quasi funzioni narrative in uno schema di Vladimir Propp.

Sono foto che rubano l’anima sismica di un evento. Eccoli lì, i fotoreporter, sui crateri fatti d’ossa e melma, a rubare immagini per salvare l’orrore, per conservare la memoria e custodire la narrazione che ne sconvolse lo sguardo. «Sisma80 è un preciso progetto per ricordare il terremoto, è vero, ma anche un modo di recuperare il vasto archivio dei fotografi campani – conferma Luciano Ferrara, ideatore della mostra, fotografo che da sempre polarizza la sua attenzione sulla marginalità, gli aspetti sociologici e antropologici del contemporaneo, dai movimenti giovanili ai femminielli di Napoli, dalla chiusura dei nosocomi in Italia alle guerre e cadute di regimi – Ricordare e ricostruire la memoria e il lavoro dei fotografi, questo vogliamo fare. Bisogna trovare fondi ministeriali per conservare tutto questo, ovvero il lavoro dei fotografi napoletani a partire dal 1926, quando il primo studio si apre a Napoli, lo studio Parisio, in Piazza Plebiscito. In questa mostra ci sono tutti i grandi, persone che non ci son più. Al centro della sala, sotto l’affresco, le prime pagine del Mattino Illustrato. Contribuimmo a raccontare il terremoto con grande pazienza e sacrificio. Andavamo alle 5 del mattino nei vari paesi e si ritornava a Napoli alle 7 della sera. Sviluppavamo i rulli, si stampava e si mandavano le foto per tutta Europa. Per un mese non abbiamo mai dormito. Andavo ovunque, dipendeva. Il primo paese fu San Mango sul Calore e il primo scatto ritraeva due signori che stavano cercando di recuperare in una scatola i loro averi. Era il 24 novembre 1980».

C’è qui un pezzo di Storia d’Italia, una mostra sul modo di vivere durante gli ultimi battiti di coda del Secolo Breve. «I vestiti, le auto. La storica architettura irpina non esiste più – spiega Ferrara – La ricostruzione di quei paesi è stata realizzata a valle. Resta poco delle case del ‘700. Una grande ferita. Sono passati 40 anni, sembrano pochi. E oggi siamo fieri di aver aperto la prima mostra, da un anno, in questa città. Proprio qui, a San Domenico Maggiore, la casa di Giordano Bruno, la casa del sapere». Tanti gli aneddoti, emergono poco alla volta, come tante bolle di dolore. «Sono entrato in quelle case. Dovevamo essere pazienti, rispettosi – dice Ferrara – Sulla ricostruzione post terremoto ci ho lavorato per 10 anni. Ho visto famiglie intere distrutte. Case, beni, ricordi. Tutto andato in cenere. Un tizio mi disse che il giorno dopo non aveva riconosciuto la piazza in cui era nato. Questa immagine mi ha colpito. Uno che non riconosce più il posto fisico in cui è nato, vuol dire che non ha più nulla». E loro hanno fotografato anche quel nulla. Perché fotografare significa portare una prospettiva, estirparla dal reale e consegnare una verità dentro la casa della gente.

Durante l’inaugurazione, confuso tra il pubblico, c’era Antonio Bassolino, che all’epoca del terremoto ricopriva la carica di segretario del Partito Comunista Italiano in Campania. Anche lui, tra le immagini in bianco e nero e i ricordi di quelle notti. «Il 23 novembre 1980 cambia tutto – sussurra – Nella nostra regione e per qualche aspetto anche per tutto il Paese. La tragedia è enorme. Arrivai a Caposele, Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi. Era davvero terribile. Tante persone sotto le macerie. A Sant’Angelo l’ospedale si era accasciato come fosse di cartone. Poi ci fu una grande solidarietà, ritardi dello Stato, venne Pertini, ma ricordo quei volontari. Ecco, forse fu l’ultima grande manifestazione di solidarietà tra Nord e Sud. In queste foto c’è un pezzo della mia vita. Tra di esse, anche uno scatto dove ci sono io insieme a Enrico Berlinguer che ho accompagnato nei paesi distrutti. Rimase inorridito, camminava con me in queste strade irriconoscibili, in mezzo alle macerie. Curvo. Sembrava incurvato sotto il peso della tragedia. Era una persona straordinaria. Ricordo quelle anziane donne con gli scialli neri che lo guardavano, anche con grande affetto, guardavano quest’uomo che stava in mezzo a loro. Era amato da chiunque, anche da chi non era di sinistra ma vedeva in lui un punto di riferimento. Dopo quella scossa, a Napoli e in Italia cambiano tante cose. Succede che la camorra alza la testa e diventa imprenditrice. Ma nascono anche tanti movimenti giovanili contro la camorra stessa. Ho davanti agli occhi le marce insieme a don Riboldi, vescovo di Acerra, e agli studenti, gli operai di Pomigliano d’Arco. Il terremoto è uno spartiacque tra un prima e un dopo, nel male e nel bene».

A curare la sezione video della mostra è il cineasta e fotografo Elio Di Pace che firma il documentario dove le voci dei fotoreporter e dei testimoni si incrociano seguendo una linea narrativa a metà tra memoria e affresco storico. «Luciano Ferrara era amico di mio padre Ugo, giornalista e fotorepoter anche lui – spiega il giovane artista – Quando abbiamo girato ultimamente Natale in casa Cupiello di Edoardo De Angelis, ci trovavamo nel palazzo dove abita Ferrara. Luciano ci veniva a trovare sul set. Lì mi occupavo del backstage e da tempo parlava di voler fare una mostra sul terremoto. Così mi ha chiesto di realizzare un video che raccontasse la mostra stessa. Dal processo che porta all’allestimento e alla costruzione della mostra, fino alle prove di stampa del libro, il ritaglio delle foto, il lavoro di corniciaio in via Chiaia, integrando il tutto con le testimonianze dei fotografi che sono andati in Irpinia nell’80. Ne è uscito fuori un prodotto ibrido».

Quella di Sisma80 diventa un’opera a più braccia, un’antologia e una sorta di compendio didattico sul fotogiornalismo per chi si affaccia a questo mestiere. «Penso che questo sia l’utilizzo e l’impiego più nobile della fotografia – aggiunge Di Pace – Una fotografia non perde la sua forza quando esaurisce il suo scopo pratico legato al fatto di cronaca. Quelle immagini fanno accapponare la pelle ancora oggi. E quei fotoreporter hanno saputo dosare l’equilibrio perfetto, e scelto la giusta composizione, l’inquadratura, l’obiettivo. Se si legge il saggio di Francesco Romanetti nel catalogo della mostra, c’è un bellissimo racconto su come vivevano in quei giorni i fotografi, si accampavano nei sacchi a pelo, era un andirivieni dalle zone del terremoto alle camere oscure. In fondo il fotoreporter è una figura contemporanea di avventuriero. Leggendo Romanetti ti viene il desiderio di voler fare parte di quel gruppo o di girare un film su questa cosa e non è detto che non ci si pensi. Il lavoro dei fotogiornalisti durante il terremoto, merita il racconto al cinema. Andrebbe a mettere in luce quell’evento a 40 anni dalla scossa, ma anche una condizione presente del Sud».

E torniamo sull’aspetto magico-rituale-sociologico della fotografia. Un’arma che ruba le anime, dicevamo all’inizio. C’è una foto, tra le decine e decine presenti alla mostra, che ha una potenza oracolare. Quattro persone sedute su pietre e panche. Sono assorte nei loro pensieri, guardano nel vuoto, le mani a sostenere il mento o la guancia. Sullo sfondo la scena apocalittica, con montagne di edifici polverizzati dalla mano tellurica, cumuli alti fino al cielo colti da un rumore sordo che sembra venir fuori dallo scatto. Ma ecco in mezzo a loro, c’è un paletto conficcato nel terreno e intorno al suo solitario fusto si arrampica una piantina, vi si avvinghia forte, mostrando verso l’alto le foglie, alcune arrepecchiate dal vento autunnale e altre vigorose e gonfie, a filtrare quel che sembra un timido sole. I popoli antichi e saggi avrebbero detto bene, avrebbero detto che qualcuno ha preso l’anima di quel momento, le urla di un terremoto, la melodia sottile scandita dalla speranza di quattro sopravvissuti.