Intervista a Stefano Corbetta, autore de La forma del silenzio: ‘Calato dentro il mondo di finzione, rendo un po’ più vero il mio’

di Antonia Storace

È andare sott’acqua, calarsi, annegare. Il galleggiamento a pelo libera dallo sforzo di un’apnea prolungata, non costringe i polmoni oltre il limite di resistenza: è più semplice, più agevole, comodissimo. Ma le cose che stanno sotto non sono le cose che stanno sopra, e indagare le cose di sotto significa vedere, per la prima volta, quelle di sopra.

La forma del silenzio non è un libro: è una lenta immersione dentro le ombre, l’affondamento in un mondo a volume raso che cambia la dimensione dell’ascolto. Cercare la verità, esigerla a qualunque prezzo, è nuotare tra le cose che stanno sotto per affrancarsi dalla nebbia delle cose che stanno sopra, è riprendersi la vita che allochiamo in superficie permettendole di combaciare con la vita che abbiamo spinto in fondo, nei recessi della mente, tra le ultime file, nelle terre straniere dell’anima. Scendere quindi, deliberatamente precipitare, praticare il rischio subacqueo dei sommozzatori nel mare magnum della propria storia e delle sue storture, disincagliarla dai letti sabbiosi e risalire autentici, anche se compromessi. Quando la conoscenza diventa consapevolezza, la consapevolezza muta in libertà. E Stefano Corbetta lo sa bene, per questo ha scritto un’opera intensa, commovente.

Stefano Corbetta è nato a Milano, nel 1970. Alla professione di arredatore di interni ha affiancato una lunga esperienza come batterista jazz, per approdare poi alla scrittura. Ha pubblicato due romanzi: Le coccinelle non hanno paura (Morellini, 2017) e Sonno bianco (Hacca, 2018). È stato incluso nell’antologia Lettere alla madre (Morellini) e nelle raccolte di racconti Polittico (Caffèorchidea) e Mosche contro vetro (Morellini). La forma del silenzio (Ponte alla grazie) è il suo terzo romanzo.

Nell’ultima settimana, ho avuto modo di confrontarmi direttamente con lui, in un’intervista scritta alla cui ultima domanda Stefano ha risposto seduto sulle sponde di un lago.

Leo ha sei anni, è nato sordo in un’epoca – gli anni Sessanta – in cui è vietato utilizzare la Lingua dei Segni nelle scuole. Una notte d’inverno, il bambino scompare. Sua sorella, Anna, incapace di arrendersi all’abulia della perdita, risale il filo leggendario che fu di Arianna e di Teseo, trovando, diciannove anni dopo, la strada della verità e dell’affrancamento dal segreto. Come nasce questa storia? Quale attività di ricerca implica la sua narrazione?

Il tuo riferimento al mito di Teseo mi fa venire in mente il mio primo romanzo, Le coccinelle non hanno paura. Anche in quella storia entra in gioco, sia pure in forma diversa, la ricerca di una persona vissuta in un passato lontano rispetto al tempo della narrazione. E, ora che mi ci fai pensare, in un’accezione ancora differente, lo stesso accade in Sonno bianco. Tutto quello che ho scritto indaga la perdita e le conseguenze che essa provoca quando non è possibile tornare allo stato originario, e non perché non si possa ritrovare ciò che si è perso, ma perché i vuoti ci trasformano molto più di quanto riesca a fare ciò che conserviamo. C’è un’altra cosa, in realtà, che nelle mie storie è strettamente connessa a questo aspetto della perdita, e che credo sia ancora più rivelatrice del mondo che intendo indagare con la scrittura, ma sono costretto a tacerla perché svelerebbe troppo de La forma del silenzio. Quello che posso dire è che la storia di Leo nasce dal bisogno di scavare dentro l’immagine di un uomo e di una donna che, seduti a un tavolo, comunicavano con la Lingua dei Segni. Sapevo che stavano parlando della scomparsa di un bambino, come se io fossi capace di leggere i loro segni, e il segreto che quell’immagine portava con sé mi ha spinto a entrare nel mondo dei sordi. È stata un’indagine partita dalla lettura di Vedere voci di Oliver Sachs, per poi spostarmi verso una dimensione più fisica, visitando l’istituto Tarra, a Milano, dove avevo deciso che il piccolo Leo avrebbe frequentato la scuola, e arrivando, infine, a chiedere a persone che avevano a che fare con i sordi di aiutarmi a comprendere, almeno nella sua struttura, la Lingua dei Segni.

“Se avessi la presunzione di pensare che la mia vita meriti di essere raccontata, ne scriverei, perché io sono l’esito di quella stessa lotta. Ma, al momento, resto convinto che la finzione sia il luogo da abitare e così resto nascosto dietro questa idea, che forse è soltanto uno scudo” dicevi lo scorso 22 gennaio. Esiste un punto in cui la finzione come luogo da abitare interseca la realtà come luogo cui attingere quando scrivi?

È uno scudo di cartone. Narrare significa raccontarsi, volenti o nolenti, si deve soltanto decidere quale grado di esposizione si vuole raggiungere, quanto vogliamo mentire, ben sapendo che mentire del tutto non è possibile. In ogni caso, è vero, ho sempre scritto senza un’idea programmatica che sostenesse la mia concezione di narrativa, non ho mai sentito l’esigenza di raccontarmi nella forma dell’autofiction, ho sempre lasciato che le storie accadessero. Il punto in cui la finzione interseca la realtà è, per me, il punto di attrito tra il flusso narrativo, che periodicamente si attiva attraverso immagini del mio inconscio, e il bisogno di declinarlo dentro un mondo in grado di accogliere quella stessa narrazione. Dare corpo ai personaggi significa vestirli, permettere loro di vedere con i miei occhi, così che io possa vedere attraverso i loro. È così che li rendo reali, ed è così che mi calo dentro il loro mondo di finzione, rendendo un po’ più vero il mio.

È di questi giorni la notizia della candidatura de La forma del silenzio al Premio Strega. Dove ti trovavi quando l’hai ricevuta? Qual è stata la tua prima reazione? Aiutaci a immaginarti.

Ho ricevuto la telefonata di Lorenza Foschini un tardo pomeriggio di gennaio. Ero in ufficio, ho fatto cenno ai miei colleghi che mi sarei assentato per qualche minuto e mi sono ritrovato in strada, nel buio di quelle giornate ancora così corte. Mi sono sentito onorato dalle sue parole, le ho fatte mie attraverso la sua voce gentile e ho pensato a Luigi Spagnol, ho sorriso e, dentro di me, gli ho detto: “Ciao Luigi, grazie anche per questo”.

Qualche mese fa, ci ha lasciati Luigi Spagnol, storico presidente della casa editrice Salani e vicepresidente del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol. Dobbiamo a lui la pubblicazione, in Italia, di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda e Harry Potter di J. K. Rowling. So che gli eri molto affezionato. Cosa pensi ti avrebbe detto all’indomani della tua candidatura al Premio Strega?

Come ti accennavo prima, il mio primo pensiero è stato per lui. Luigi era un uomo di poche parole e conservo la memoria del tempo che abbiamo passato insieme come uno spazio luminoso e di pace, nonostante la sua malattia aleggiasse, a volte, tra le nostre parole. Credo che di fronte alla presentazione del romanzo per la fase iniziale dello Strega – tecnicamente non è corretto parlare di candidatura, che invece è effettivamente tale dalla dozzina in poi – immagino avrebbe semplicemente sorriso.

Oltre che uno scrittore, tu sei un musicista. Che forma ha il silenzio, per te? Se dovessi astrarlo dalla sua dimensione eterea, concettuale, e renderlo manifesto sul piano delle linee corporee, a cosa somiglierebbe il silenzio?

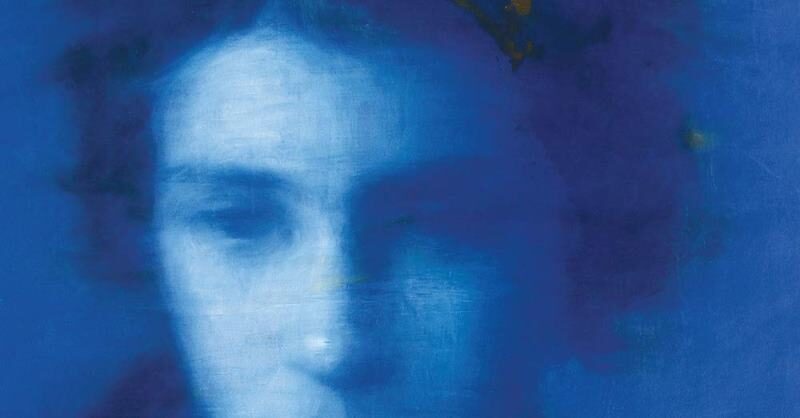

Ho suonato jazz per anni, da batterista, studiando anche armonia al pianoforte per poter entrare meglio nell’improvvisazione dei musicisti che suonavano con me. Il respiro della musica, inteso come ritmo, è dato proprio dal silenzio, come per tante altre cose. Che forma ha il silenzio per me? Tra le dieci risposte possibili, ne scelgo una: il volto del ragazzo in copertina. Anche qui, è stato Luigi Spagnol a scegliere questa immagine meravigliosa, un dipinto di Vincent Xeus dal titolo Child of the ocean. È perfetto per questa storia, semplicemente perfetto.

Immagine da un dettaglio della copertina de La forma del silenzio