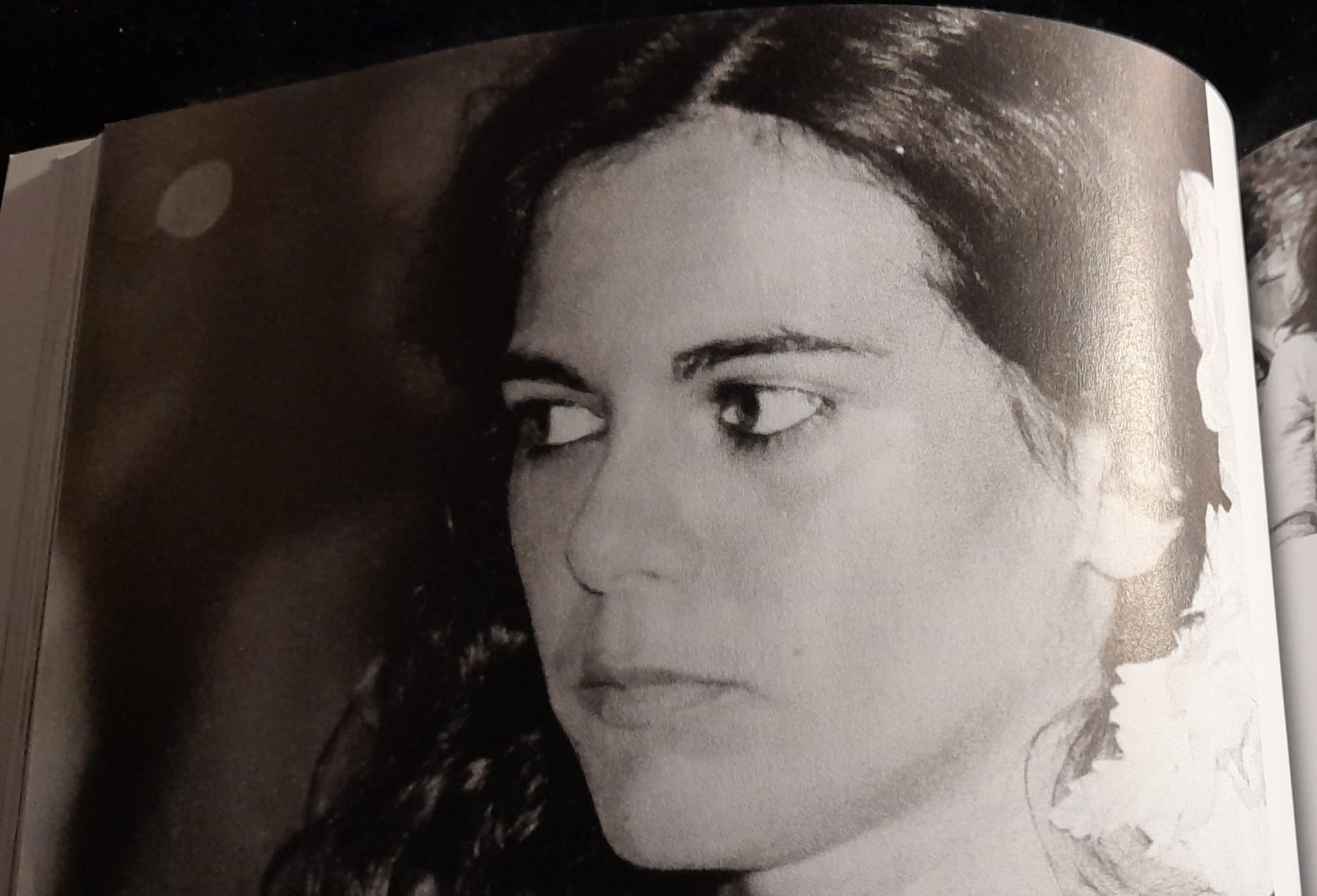

In dialogo con Rosaria Troisi: “Massimo ha strizzato l’occhio ai sentimenti, alle passioni, ai valori”

di Davide Speranza

È notte fonda quando provo a sagomare l’articolo su Massimo Troisi. L’intervista a sua sorella Rosaria è durata un paio di ore. Quando ho iniziato a sbobinarne la voce così familiare – il termine famiglia ritornerà spesso in questo articolo – ero arrivato al rapporto tra Massimo e Gianni Minà, ed è stato in quel preciso istante che il direttore della rivista mi ha scritto un messaggio via WhatsApp, avvertendomi della morte del giornalista torinese, quello di cui Troisi era simpaticamente invidioso per la sua agendina personale dove custodiva i numeri di Sergio Leone, Cassius Clay, Robert De Niro, Gabriel Garcia Marquez, Maradona, Fidel Castro, Martin Scorsese. E la lista potrebbe continuare per ore.

Esistono dei segni nella vita. Segni inconfutabili, precisi, che trascendono l’ideologia spirituale cui si appartiene. Questo ritengo sia uno di quei segni che valicano il banale quotidiano e diventano narrazione universale. Dovevo iniziare il pezzo con il vento a favore di questi due giganti. A conferma che un’epoca se ne sta andando via per sempre, sfilacciata dalle intemperie di un mondo fatto di chat e Intelligenza Artificiale, che in fondo se ne fotte di film e poesia e allo stesso tempo vuole replicare il cervello umano. Tant’è. Ma tutto questo non era ancora nei miei pensieri, quando la mattina del 21 marzo, primo giorno di primavera, sono sceso da un autobus sgangherato e ho attraversato a piedi Piazza Massimo Troisi dove campeggia la statua del Postino in bicicletta, con alle spalle il fantasma di Palazzo Bruno (demolito negli anni Settanta e luogo di nascita del regista e attore napoletano).

Sulle panchine sono seduti diversi anziani. Alcuni se ne stanno in silenzio a guardare le macchine che sfilano. Altri parlottano tra loro di continuo, quando arriva un signore con il deambulatore a rotelle e urlando alla ciurma lì radunata chiosa: «Buongiorno! Siamo tutti all’appello? Ci manca qualcuno?». Gli anziani sghignazzano, «sissignore, siamo vivi!». E mi viene da ridere, lo faccio senza farmene accorgere e penso ai tanti modi che noi meridionali abbiamo di esorcizzare la morte. Questo non è un cliché. È una virtù. Massimo Troisi era preparato sull’argomento. Lui che fin da bambino era stato costretto a fare i conti con quella che sua sorella Rosaria definisce una “fragilità”.

«Mio fratello Massimo se n’è andato in un caldo pomeriggio di giugno del 1994. Per tutta la vita ha combattuto una battaglia estenuante contro un male che lo ha braccato, minacciando il suo cuore, mai il suo spirito» si legge tra le pagine dello splendido libro che la Troisi ha pubblicato insieme a Lilly Ippoliti, Oltre il sipario-Massimo Troisi, mio fratello (pubblicato per Iacobelli editore).

Quando mi avvicino al palazzo in cui abita Rosaria, stanno affiggendo festoni e magliette del Napoli. Tengo a bada la mia stupida superstizione e tiro dritto. Vengo accolto nell’appartamento come un amico di vecchia data. Appena entrati in cucina Rosaria esclama: «Dai, ti faccio subito emozionare. Questa è la cucina di Massimo». Ecco il mood. E tale rimarrà per tutta la nostra conversazione. Famiglia. Volevo raccontare Troisi fuori dalle luci della ribalta e provare a non replicare cose già scritte, già dette, già risapute da milioni di italiani.

Vengo accompagnato in una sorta di tour della casa e trovo dinanzi a me oggetti, fotografie, piccole reliquie di un uomo che ha dato il cuore per il cinema e ha fondato il suo sguardo sulle percezioni intime della poesia. E allora, nella cameretta, mi imbatto in un poster in ricordo dell’attore, datato 1996, quando probabilmente fu mandato in proiezione Il Postino durante la 41esima edizione della Semana Internacional de Cine de Valladolid in Spagna. Sopra vi è fissato il fazzoletto rosso con falce e martello che Massimo usò per le scene della sua ultima pellicola. Nella stessa stanza appaiono altri manifesti. The Postman. Lui e Maria Grazia Cucinotta. Le cinque nomination agli Oscar. Sulle pareti del salotto, le cartoline e le lettere spedite da Roberto Benigni. La casa è immersa nel silenzio. Mi sembra che Massimo sia con noi, anzi poco fuori la stanza, dietro la porta, a spiarci, con il sorriso sornione pronto a farci uno scherzo. Rosaria mi parla di un sogno, per i 70 anni di suo fratello.

«Ci sono Ettore Scola, Philippe Noiret, Maradona e Anna – racconta – Con Maradona andrà a prendersi il caffè. Invece Anna gli ha portato le fragole, sapeva che le avrebbe gradite, come a Houston. Invece Noiret gli porge un profumo di Colonia Paradiso».

E già sono investito da una fiumana di nomi, personaggi che hanno fatto tappa nell’esistenza dell’artista. «Massimo aveva un’amicizia straordinaria con Scola, un’amicizia ideologica sicuramente, sappiamo quanto era impegnato e profondo Scola. La famiglia, Una giornata particolare. Sono quei film nei quali intravedi subito il tocco del regista. Poi Massimo ne ha fatti diversi con lui, Splendor, Che ora è?, Il viaggio di Capitan Fracassa».

Rosaria ha già imbandito la tavola degli argomenti. È surreale. Da subito. Un vento caldo di intimità inviolabile. Non stiamo parlando della celebrità. Ma dell’uomo. Le chiedo come racconterebbe suo fratello. «Lo racconto come l’ho vissuto – mi ribatte – Ho bisogno di esprimere questo, di dire. Di Massimo non ne venga fuori una figura che non gli appartiene. Lui era così, gli piaceva stare in famiglia. E quando c’è stato da fare delle scelte, come quella di partire, eravamo tutti quanti consapevoli che bisognava farlo. Anzi eravamo felici. La vita glielo doveva».

La vita gli ha strizzato l’occhio? Le chiedo di nuovo. «No, lui ha strizzato l’occhio alla vita. Questa fragilità, i capricci del cuore portavano in famiglia un’atmosfera pesante. Mia madre era afflitta da questo pensiero che Massimo, crescendo, avesse potuto nel tempo disaffezionarsi alla vita. Un pensiero che non le dava pace. E invece questo figlio cosa ha fatto? La vita l’ha accarezzata, l’ha amata. Ecco perché le ha strizzato l’occhio. Ha strizzato l’occhio ai sentimenti, alle passioni, ai valori. Ha lasciato un testamento così grande, si è messo nella condizione di regalare al cinema italiano addirittura un poeta. Il poeta del cuore. Lo hanno chiamato così. A ragione direi. Gli chiedemmo di lasciare per la salute, ma diceva no. Lui non ne parlava di questa fragilità. Ricordo quando organizzammo quel viaggio per farlo curare in America, aiutati da tutti quanti. Un calvario avuto inizio a 12 anni. Una cosa risaputa adesso, ma all’epoca nessuno lo sapeva, neanche in famiglia ne discutevamo. Massimo ha vissuto a San Giorgio a Cremano fino a un certo punto. Poi con il successo della Smorfia ha iniziato a girare. Tornava qui, ma quando ha fatto parte del programma “Non Stop” a Torino, allora ha fatto sede a Roma, per il suo lavoro».

Mi chiedo da dove sia nato l’amore di questo Pulcinella contemporaneo per il teatro, il cinema, l’arte. Ancora una volta Rosaria, come se mi avesse letto nel pensiero, riprende il racconto. «Non eravamo indifferenti al teatro. A casa nostra quando c’era Eduardo in televisione, o Gigi Proietti, eravamo attenti. Eravamo degli appassionati. Mai però potevamo immaginare. Non avevamo attori in famiglia, o cineprese. I nostri genitori si preoccupavano di darci i libri di scuola, l’essenziale, le cose che ci servivano. Noi non eravamo una famiglia povera. Mio padre lavorava, era capotreno delle Ferrovie dello Stato. Però eravamo sei figli, il superfluo non potevamo pretenderlo, né ci sarebbe stato consentito. C’erano altre cose importanti da fare. Non c’è mai mancato nulla. Scuola, pranzo, cena. Mia madre era una capoazienda, una straordinaria donna, non solo una mamma. Eravamo tre maschi e tre femmine. Tre. Come in “Ricomincio da tre”. Un numero che è stato fortunato e ci ha aperto il mondo. In questo contesto allargato dunque amavamo il cinema e il teatro. Mio nonno materno era un personaggio, aveva vissuto il Ventennio, era un comunista. Ovunque andava a lavorare lo rifiutavano. Si chiamava Pasquale, ma tutti lo appellavano con ‘O Taliano. L’Italiano. Perché veniva da Napoli e chi veniva da Napoli era forestiero. L’italiano, appunto».

Qui, mi sembra di essere tra i miei parenti. Come stessimo parlando di un cugino scomparso, uno zio venuto a mancare giovane, e ne passiamo in rassegna le vicende. «Porto Massimo con me anche nelle scuole – riprende Rosaria – Io lo porto ovunque. E leggo pagine del libro, i cui proventi mi permettono di aiutare Medici Senza Frontiere, oltre a Italia Solidale. È una cosa normale. Non stiamo facendo niente di che. Questa è gratitudine, riconoscenza. Massimo quando è andato a operarsi negli Stati Uniti non era un attore, nessuno ancora lo conosceva. Eppure lo hanno messo in condizione di farsi curare. Ecco perché dico che la nostra è riconoscenza. Come potremmo chiuderci e lasciare chiunque in un angolo a vivere la sua sofferenza?».

L’impatto con i ragazzi a scuola è suggestivo. «La prima cosa che faccio è non confinarlo nel passato, lui è un modello positivo. Deve andare nel presente e nel futuro. Ai ragazzi racconto che Massimo ha fatto tre volte la Seconda Media. Fragilità, percorso scolastico complicato, una San Giorgio a Cremano che non stava manco sulla carta geografica. Poco tempo fa sono stata in America, hanno aperto il passaporto e leggendo il cognome hanno esclamato “Ah! The Postman!”. San Giorgio non è New York, né Parigi o Londra. E noi siamo una famiglia semplicissima. Quindi ai ragazzi ricordo che non sanno cosa la vita gli riserva. Che Massimo era tutte queste cose elencate. E ha attraversato l’oceano, ha portato le nomination agli Oscar, è stato un rappresentante di arte, cultura, bellezza, semplicità. Tutto questo te lo fa sentire una persona vicina. I ragazzi si identificano con lui. Massimo ha bisogno di esserci, deve stare qua, deve stare con noi. Ci insegna a non disprezzare la vita».

Eppur quel talento enorme che poi si sarebbe rivelato, tardava a esplodere nella sua forma migliore. Le sofferenze della gioventù ne avevano minato spirito e fisico. «Quando morì nostra madre, aveva 17, 18 anni. Era molto giù di morale. Gli amici lo portarono a teatro, in parrocchia. Lo volevano risollevare e reintegrare. Quel periodo non era neanche stato bene, pure lui aveva avuto le crisi. Poi invece è successo che è andato lì, è salito sopra quelle quattro tavole, e adesso la sala è intitolata a lui. È venuto anche don Mimmo, il vescovo, a benedirla, a mettere la targa nella parrocchia di Sant’Anna dove mio fratello tra l’altro è stato battezzato».

È un processo lento, di cui non ti accorgi, ma poi arriva. Tutte le storie di Troisi sono qui, davanti a me, negli occhi della sorella, nell’aria di festa condivisa che esprime questa cucina. È Rosaria a confermarlo. «Ma non ci hai visti nei suoi film? Una sorella si chiama Rosaria, mentre in “Scusate il ritardo” l’altra sorella si chiama Patrizia, quella che aggiusta il letto con lui. Erano tutte cose vere, c’è una dimensione domestica, chiara e spiccicata direi. Ancora in “Scusate il ritardo”, era lui il fratello che si chiamava Alfredo e fa l’attore. Nella famiglia vera avevamo un altro fratello, Vincenzo, un gioiello, un battutista, e Massimo ne prendeva molte freddure. Soprattutto è stato capace di portare avanti nella vita le caratteristiche dei due nonni. Nonno Pasquale ci raccontava tante storie, dopo pranzo, per ore restavamo a tavola a sentirlo. Lui era un attore consumato, si esibiva mentre si puliva la frutta. Aveva fatto due guerre, anche la Prima. Era di fine Ottocento. Da lui Massimo aveva preso la mimica, il carisma. L’altro nonno paterno era ferroviere. Originario di Salerno, ebbe trasferimento a Pietrarsa, dove c’erano stati i primi grandi segni delle innovazioni su linea ferrata. Era un socialista della prima ora. Era più colto, portava l’orologio, la cipolla, come nel film con Marcello Mastroianni. Insomma uno era un lazzaro, l’altro era elegante. Amabili entrambi. Tutti e due. Massimo era così, divertente, elegante, mai volgare».

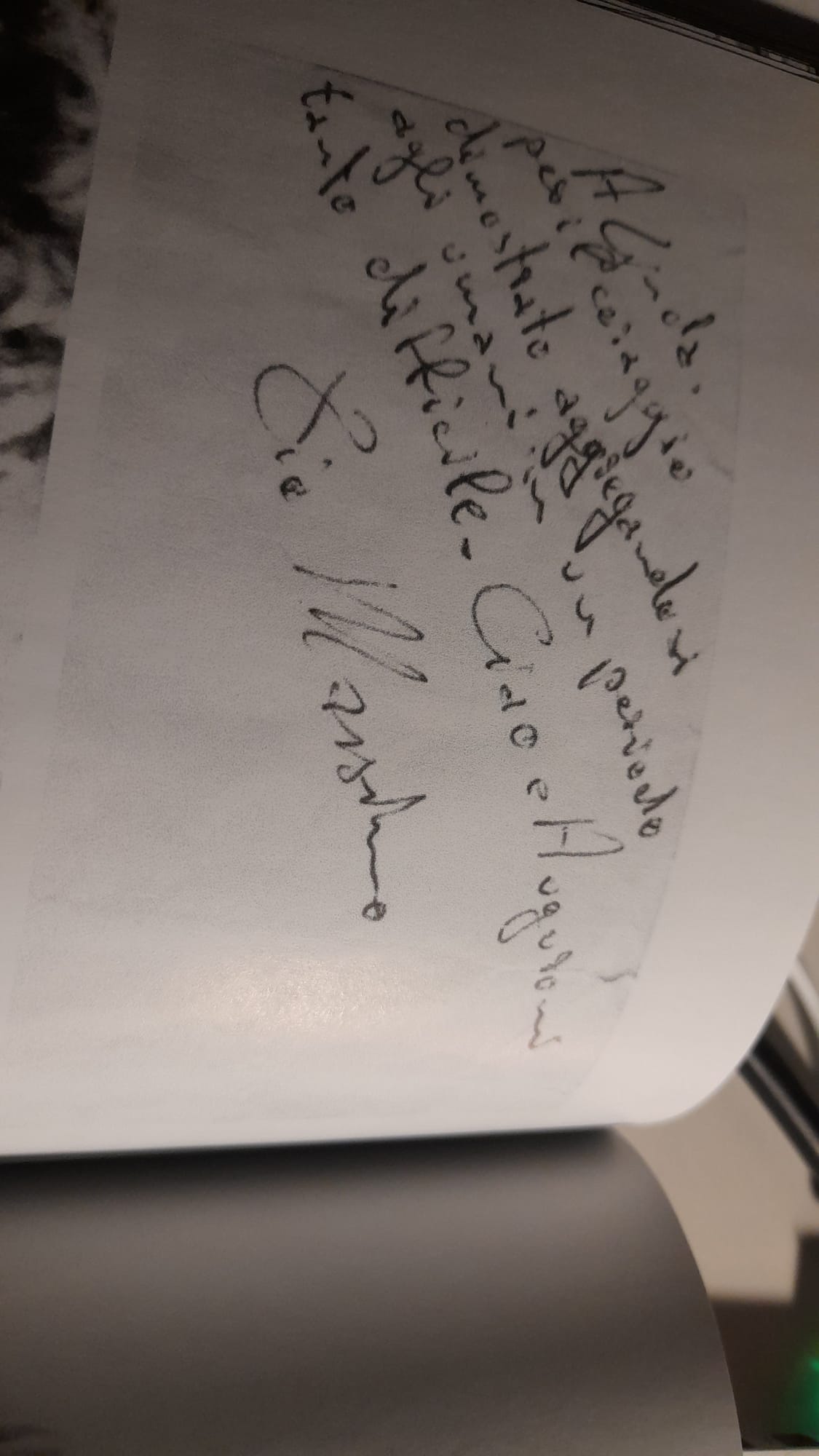

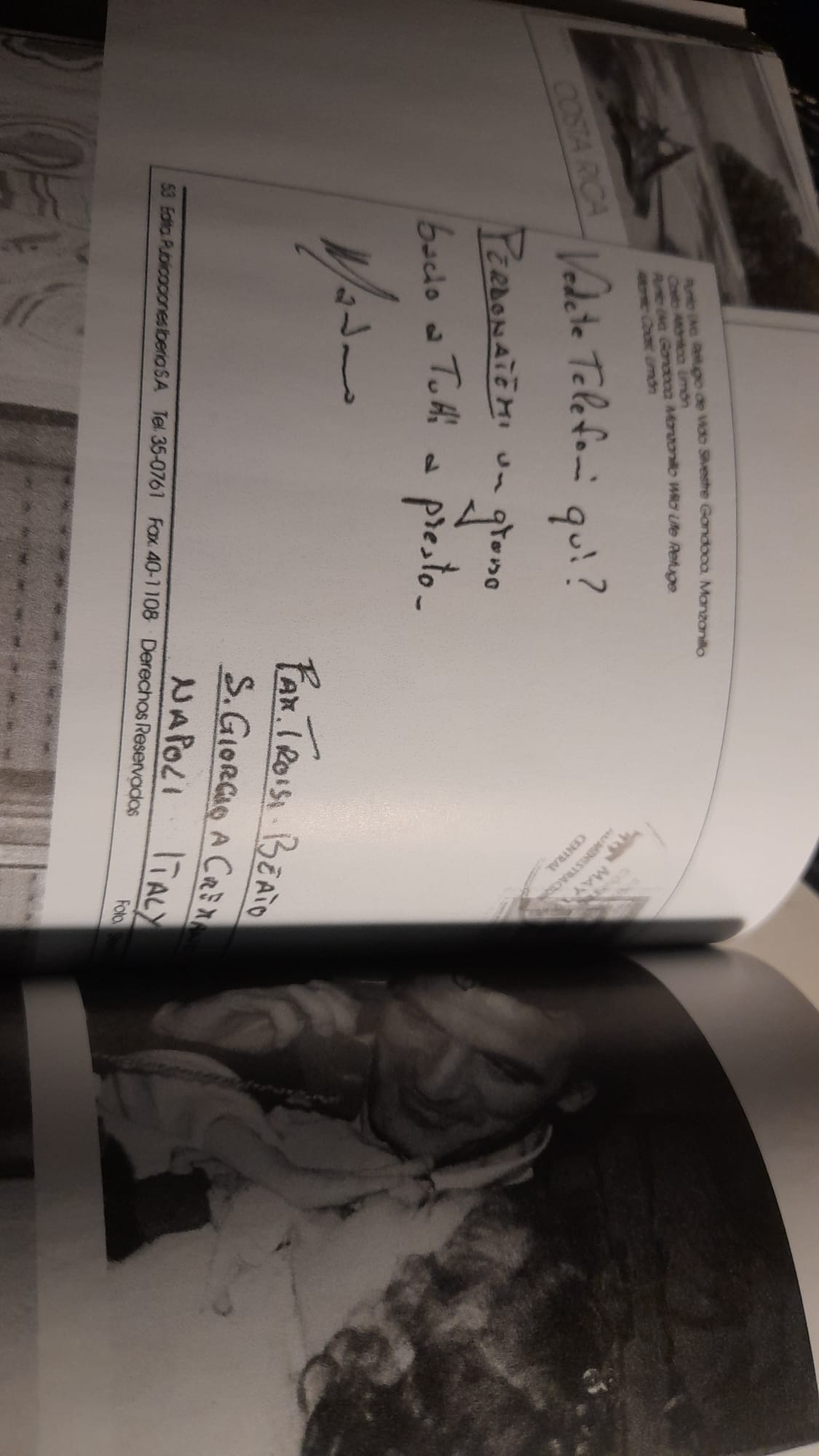

Rosaria mi mostra la foto di suo padre e suo fratello. Assieme. Massimo ostenta un sorriso traducibile in soddisfazione per quel genitore rimasto in vita. «Non ricordo mai che abbia alzato la voce verso papà. Mai. Papà lo tormentava, lui girava tutto il mondo. Ma telefonava poche volte. Allora un giorno ci arrivò una cartolina dalla Costa Rica con sopra un unico messaggio ironico: «Vedete Telefoni qui? Perdonatemi un grosso bacio a tutti a presto». E poi la lettera che scrisse per la nascita della nipote Linda: «…per il coraggio dimostrato aggiungendosi agli umani in un periodo tanto difficile».

Mentre Rosaria mi regala questi ricordi mi viene da immaginarli, bambini, in un Napoletano post guerra, dove battuta svelta e abbracci erano l’unico collante contro la miseria. Che tipo di San Giorgio a Cremano era? «Non ci stava niente. In quella che oggi è Piazza Troisi giocavamo da ragazzi. Ci passava il treno. Le macchine erano poche. Mia mamma Elena e i nonni ci guardavano dal balcone. Ma c’era un grande fermento. Lui lo ha scritto in quella dedica a Linda. Qui nascevano ragazzi con possibilità economiche minime, si autotassavano. Anche i miei fratelli lo facevano. Si parlava di Pasolini, si faceva musica, si apriva il garage del Centro Teatro Spazio, c’era voglia di farcela, di diventare padroni della propria esistenza, c’era un percorso ideologico diverso rispetto a oggi. Insomma i ragazzi ci provavano. Oggi vedo che c’è una leggerezza estrema, certo ci sono ragazzi impegnati. Devono imparare a confrontarsi. Con mio nipote parliamo dei libri che ha letto, quando torna da Roma facciamo le nottate per raccontarci e dialogare. A casa mia non si parlava di libri, i miei avevano attraversato il periodo bellico, mia madre se l’è fatta tutta la Seconda guerra mondiale. Ci parlava e raccontava di quel periodo e ci diceva di non metterci mai con quella gente (i fascisti, ndr.), diceva che le avevano tolto il sorriso dalle labbra. Non si rideva più, non si parlava più, non si cantava più».

Spesso Rosaria sfoglia le pagine del suo libro, come se cercasse il fratello anche lì dentro pronto a compiere un salto incantato dalle pieghe della rilegatura al tavolo della cucina. Il titolo di un altro libro pubblicato da Il Mattino, Non ci resta che Massimo, mi pone dinanzi a un altro interrogativo. Cosa resta del Massimo cineasta e del Massimo uomo? «Non c’è tanta differenza tra l’uomo e l’artista – aggiunge puntuale Rosaria – Nei suoi film non ha fatto Rocky Balboa. Era lui. Il Massimo dei film assomiglia troppo a quello della vita, non si riesce a scinderli. Piace proprio per questo. Era lui e resterà così».

Rosaria passa in veloce rassegna gli amici cari come Gianni Minà – «Con Gianni ci siamo voluti bene veramente, siamo stati a casa sua, ci siamo ritrovati in America per gli Oscar, a Los Angeles – e Vincenzo Mollica – «Vincenzone mio, troppo bello. Raccontava sempre i momenti che avevano vissuto. E poi c’era Benigni, che lo andava a trovare sul set del Postino, giocavano assieme. Ricordo anche un’altra persona che ho amato tanto, è stato Renato Scarpa. Un grande uomo. Con me è venuto a presentare il libro a Roma, al festival della letteratura, insieme a Minà, Renzo Arbore. Era come una persona di famiglia e l’ho pianto molto quando è morto. Una ragazza che ci è rimasta nel cuore è Clarissa Burt, quando è entrata in casa nostra stava così tanto bene. Massimo, che era restio a recarsi al cimitero per visitare nostra madre, un giorno ci andò con lei. Clarissa voleva fargli superare le sue paure, è riuscita a fargli fare anche questo. Quando Massimo non c’era più, lei veniva da noi, è stata a pranzo a casa di mio fratello Enzo. Si era stabilita una familiarità mai interrotta, neanche dopo essersi lasciata con Massimo. Ecco, questo era mio fratello. Lui ha segnato tutte le persone con cui ha lavorato. E quando sono andata a ritirare la laurea che gli hanno conferito qualche mese fa, l’ho salutato con il pugno alzato, io e lui ci salutavamo così. Ha lasciato una scia d’amore a perdita d’occhio. Dà malinconia festeggiare senza il festeggiato, però è un giorno luminoso (la laurea honoris causa all’Università Federico II di Napoli, ndr.), Massimo ci ha spalancato le porte di una dimora prestigiosa, una Università, e ci ha accompagnato dolcemente. È stato un filosofo contemporaneo. Ma chissà che cosa c’era scritto nel destino di questo ragazzo…».

È a questo punto che qualcosa mi manca. Devo chiudere il cerchio. Un particolare mi è rimasto impigliato tra i riccioli di Troisi, e provo a rimescolare i pensieri. Quella ragazza del sogno iniziale, a tavola, in compagnia degli altri familiari, e di Maradona, Noiret, Ettore Scola. Anna. Ma chi è questa ragazza? Rosaria sorride e si illumina. «Una giovane che incontrammo quando Massimo fu operato la prima volta negli Stati Uniti. Lei accompagnava i genitori. Fecero amicizia, un’amicizia profonda. Anna gli portava davvero le fragole. Da quel periodo si frequentarono e credemmo potesse nascere qualcosa. Il legame si interruppe e poi accadde…».

Accade che l’Anna, quella donna affascinante che forse Massimo Troisi allontanò all’improvviso, in gioventù, per non imbrigliarla nelle spiacevoli bizze del suo cuore fragile, proprio quell’Anna speciale sia venuta a mancare il 3 giugno 1994, ultimo giorno delle riprese de Il Postino. Il giorno dopo ad andarsene nel silenzio fu Massimo. L’intervista è finita. All’improvviso mi perdo e gli occhi vagano altrove. Rosaria mi sveglia dal mio segreto distacco dalla realtà e mi chiede: «Allora… Cosa hai visto in questa casa?». Il cerchio si chiude. I segni trovano una loro interpretazione nel non detto, perché in fondo non c’è molto da dire a questo punto. Mi accompagna alla porta. Mentre faccio le scale, ogni piano ha il suo odore, di umido di panni stesi, di salsa bruciata, di colonia a buon mercato. Fuori alcuni ragazzini attaccano festoni e magliette del Napoli calcio tra i pali della luce, alzo gli occhi in alto e leggo una frase, sul dorso di quelle inconfondibili divise: «Ricomincio da 3».