Cioran, ovvero la lucidità nell’agonia

Un corpo piagato, riconsegnato al sentirsi dal respiro prossimo dell’estinzione, è quasi sempre una frattura nel tempo: separa i fatti accaduti, quelli vestiti, dal fatto nudo che si appresta. L’uomo al suo limite, sorpreso in ciò che non è più luce ma nemmeno buio, l’essere in penombra che si lascia infilare il sudario, è una zona a metà tra l’animale e il Dio. Non è uomo né tantomeno eroe, è solo la zona della palude, il luogo dove si annaspa e la fanghiglia incrosta. L’individuo sgrana il suo ultimo rosario dimenticando le sequenze dell’oratorio, incapace a prendere le misure al Padre e al Figlio. Mentre muore accatasta i piani, le sue donne o i suoi uomini di un tempo diventano ammassi: Eleonora, Roberta, Giulia, Riccardo si sfaldano sotto i rantoli disperati, si prodigano nella staffetta decisiva “dalla vita alla morte”. Essenza dell’agonia è dunque lo stordimento, il confuso delirio, l’impossibilità a vedersi sparire in maniera ragionata, pensata. Quando si soffre si diventa animali, e la bestia non pensa.

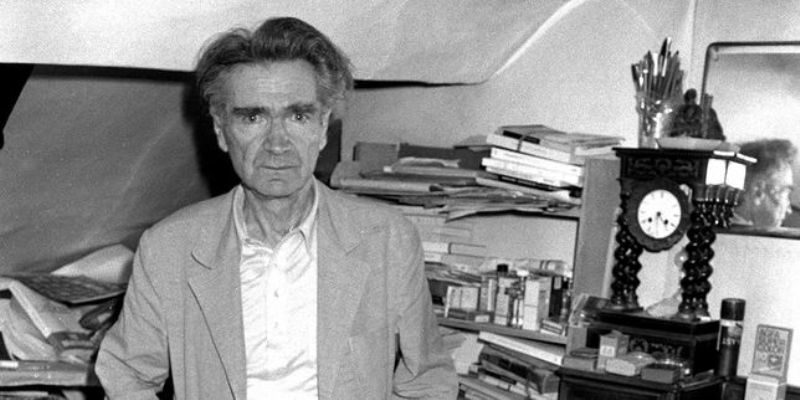

Emil Cioran, invece, è forse il caso unico di un uomo sfondato dalla lucidità nel mentre che si consegna al nulla. Nei suoi libri disperatamente sereni, di quella serenità che nasce “cattiva” dalla presa di coscienza che a nulla serve distruggere perché nulla in seguito può essere creato, ribolle ossessivo un dialogo con l’esistente strutturato sulla passione per l’assurdo. Un assurdo tanto lirico nello stile quanto matematico nel suo perseguimento. Perché, per lo scrittore rumeno, quando tutti gli idoli correnti non sanno imprimere una direzione e una finalità all’esistenza, allora l’unico modo per sottrarla al nulla è solo afferrare le mani dell’assurdo e mondarle con il sapone di un’ilarità spaventosa nella sua volontà di fare macerie di tutta l’impalcatura di carta che regge il mondo e il suo pensarsi. Perché questo mondo così infiocchettato di sistemi tesi a spiegarlo non è che “una lacrima pietrificata” precipitata “dal primo fremito di Dio“. Una lacrima morente, in decomposizione, che l’implacabile Cioran, flagellatore spietato di tutte le metafisiche e, per inevitabile paradosso, castigatore anche del suo castigare, fissa senza spavento, dalla sua mansarda atemporale che diventa storia disincantata. Le pagine di Cioran hanno il sapore del freddo della morte pur essendo brucianti di vita. Ma la vita che brucia è una vita che muore nel suo fuoco, ed allora il ghiaccio del niente e le fiamme dell’esistenza alla deriva s’incontrano in quella bonaccia inquietante che è la lucidità agonizzante di Cioran.

In questo mondo caduto nel tempo e destinato a cadere anche dal tempo, disormeggiato dalla storia, gli esseri umani potranno finalmente essere assolti dal castigo del divenire, dalla maledizione del vivere; ma non ci sarà nessun Paradiso, né si annoteranno salvati. La morte di questo spazio umano che si contorce negli ultimi spasmi consegnerà l’uomo a un Eden rovesciato sinistro e cupo, disabitato da Dio e da tutte le altre divinità. Se è inutile attendere l’eschaton che ripaghi dalla tragedia del quotidiano, se la lucidità dello sguardo è così netto e pulito da sfiorare l’orizzonte della pazzia, a che serve alimentare l’animale e la sua carne?

Cioran asserì spesso che l’unica saggezza dell’essere era vivere assolutamente senza scopo, che questo stato fu da lui intravisto e perfino raggiunto, ma non riuscì poi a rimanervi: era troppo debole per una felicità simile. Se allora la felicità coincide con l’assenza di ogni scopo, la sciagura antropologica è di certo seminare l’esistere di tappe, mete, traguardi terreni e celesti. Come sfuggire dunque alla propria debolezza di abitare l’assenza di scopo e al dolore di sognare un orizzonte? Cancellando con un atto di fermezza e volontà la catena assurda e “ingiusta” del restare. Come? Nel suicidio, segnando in questo modo lo scacco all’agonia sua e a quella del mondo che lui architettava ed edificava col suo pensiero. Come a voler dire in un atto di estremo amore “Soppresso me, si farà cenere e niente anche la mia idea di mondo, ponendo così termine all’agonia vista da me e non da loro. Solo così loro potranno evitare la futura nazione disabitata da Dio”.

In realtà ciò che devastava Cioran era proprio l’idea di agonia, agonia che cercò di ricomporre precipitandola in un’atmosfera di luce e chiarezza “insopportabile”. L’idea dell’autosoppressione rimase un’idea, perché lui, geometrico pensatore dell’ultima stupidità di ogni pensiero sapeva ben riconoscere che la riflessione non porta fuori dall’agonia, ma in essa ci rinserra. Alla fine troppo pensò a quel gesto per non trovarlo anch’esso senza senso. A lui era ben chiaro che le paure moderne erano troppo raffinate ed estetiche per materializzarsi, perché lui seppe riconoscere che quando il pericolo diventa onnipresente allora la paura ripiega su se stessa e che, priva di altro alimento, si autodivora.

Restò così nell’agonia lucida, sperimentando la morte attraverso la sua maschera: l’insonnia. Morì così infinite volte nella lucidità spaventosa delle notti passate all’inpiedi, risolvendosi al suicidio ripetuto, mai definitivo perché da guardare anch’esso, da smontare, respingere mentre lo si amava. “Nelle nostre notti in bianco, risalendo il corso del tempo, riviviamo terrori e gioie ancestrali, eventi di prima della nostra storia[…]Le insonnie producono un ritorno alle origini e ci riportano all’alba degli esseri. In questa dissoluzione musicale consumiamo ogni nostro antecedente, svuotiamo il nostro passato. Non abbiamo allora il sentimento di essere morti, portando via con noi il tempo?”.